【2025年最新版】V2H対応車種完全ガイド!

EV・PHEVの選び方からメーカー別情報まで徹底解説

電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)が、単に移動手段としてだけでなく、家庭の電力としても使える時代になってきました。

EVは電気だけで走る車で、外から充電して使います。一方、PHEVは電気でもガソリンでも走れるハイブリッド車で、こちらも外部からの充電が可能です。

こうした車には大きなバッテリーが積まれているため、その電気を家庭で使える「V2H(Vehicle to Home)」という技術に注目が集まっています。

でも、「V2Hに対応した車って、どれを選べばいいの?」「そもそもV2Hって、何ができるの?」と思っている方も多いのではないでしょうか?

この記事では、2025年最新のV2H対応車種をメーカー別にわかりやすくご紹介。V2Hの基本や、導入のポイントもやさしく解説します。

V2Hの基本:対応車種とともに広がる「走る蓄電池」のある暮らし

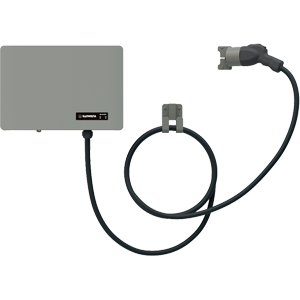

「V2H(Vehicle to Home)」とは、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)に搭載されているバッテリーを、家庭用の電力として活用する仕組みです。

普段は車を動かすために使われる電気を、非常時や電力需要の高い時間帯には家へ供給できるため、暮らしの安心やエネルギーの効率的な使い方につながります。

ここでは、V2Hの仕組みや技術、そして対応車の動向について、やさしく解説していきます。

V2Hの基本原理:クルマが「蓄電池」になる仕組み

V2Hでは、EVやPHEVに蓄えた電気を家庭に供給することができます。

具体的には、車のバッテリーに蓄えられた直流(DC)の電気を、V2H機器が家庭で使える交流(AC)に変換し、家の分電盤を通して家電などに届けます。

逆に、家庭から車へ充電することも可能で、この双方向のやり取りがV2Hの特長です。

クルマが「移動できる蓄電池」になることで、災害時の非常電源としても心強い存在になります。

V2Hのキーテクノロジー「CHAdeMO」とは?

V2Hを実現するためには、車と家庭をつなぐ通信や充放電のルールが必要です。そこで重要になるのが「CHAdeMO(チャデモ)」という急速充電規格です。

CHAdeMOは日本発の規格で、車から家へ電気を送るV2Hや、V2X(車とさまざまな機器との接続)にも対応しています。

現在、日本の多くのV2H対応車や機器はこのCHAdeMOに準拠しています。

V2Hを導入するには、お持ちの車やこれから選ぶ車がCHAdeMOに対応していることがポイントになります。

日本でも広がるV2Hの市場とこれから

V2H(車から家への電力供給)の市場は、世界的に成長が続いており、2032年には約800億円規模に達する見込みです。

日本国内でも、2023年時点で300億円規模となり、今後も電気自動車や再生可能エネルギーの普及にあわせて拡大すると見られています。

たとえばV2H機器メーカーのニチコンは、約10年で1万台以上を販売。家庭用蓄電池(V2H対応機を含む)は、2025年には年間23万台が出荷されるという予測もあります。

V2Hだけでなく、ビルや地域全体に電気を送る「V2X」も注目されており、クルマを家の電源として活用する動きはこれからさらに広がっていきそうです。

V2H対応車種を選ぶ前に知っておきたい導入ポイントと注意点

電気自動車を家庭の電力として活用する「V2H」。便利で魅力的な仕組みですが、導入にはいくつか知っておきたいポイントや注意点があります。

ここでは、V2H機器の種類やメリット・デメリットについて、わかりやすくご紹介します。

V2H機器の種類とHEMS連携の可能性

V2Hシステム機器にはいくつか種類があります。太陽光発電との連携がない「単機能型」と、太陽光発電や電力会社からの電気を上手に組み合わせられる「系統連系型(PV連携型)」に分かれます。

単機能型は車からの充放電に特化しているのに対し、系統連系型はより効率よく電気を使えます。

また、停電時に使える範囲でも違いがあり、家じゅうの電気を使える「全負荷型」と、あらかじめ選んだ場所だけに電気を送る「特定負荷型」があります。

さらに、最近は家庭の電気の使い方を管理する「HEMS」と連携できるタイプも増えています。

HEMSと組み合わせると、天気や電気の使い方、料金プランに合わせて、自動で充放電を調整し、省エネ効果がアップします。

V2Hのメリット:家計と環境への貢献

V2Hの大きな魅力は、電気代の節約につながることです。電気料金が安い夜間にEVを充電し、昼間の高い時間に使うことで、家計にやさしい電気の使い方ができます。

太陽光発電がある場合は、発電した電気をEVにためて、夜や天気の悪い日でも使えるため、自給率が上がり賢い電気の運用が可能です。

また、再生エネルギーを活用することで、環境にもやさしい選択になります。EVを「走る蓄電池」として使うことで、化石燃料への依存を減らし、CO2の削減にも役立ちます。

電気自動車は、実は家庭用蓄電池よりもずっと大容量

たとえば日産リーフ(62kWh)の場合、一般的な家庭用蓄電池(約5〜12kWh)に比べて、5倍以上の電気をためておけます。

節電しながら使えば、4〜5日分の電力をまかなえるほどの容量になります。

非常時の電源として、これほど頼れる「走る蓄電池」はなかなかありません。

V2Hのデメリットと導入前の注意点

便利なV2Hですが、導入前に知っておきたいこともいくつかあります。

まず費用の面では、機器本体と設置工事を合わせて、数十万円〜100万円以上になることもあります。設置にはある程度のスペースも必要ですので、事前に確認しておきましょう。

また、お使いの電気自動車がV2Hに対応しているかどうかは、車種や年式によって異なります。購入前に対応状況をチェックしておくことが大切です。

太陽光発電と連携させる場合は、そもそも接続できるかどうかの確認が必要です。機器の組み合わせによっては対応していない場合もあります。

そのほかにも、保証の内容や、停電から復旧するときに一時的に電気が止まることがある点など、あらかじめ知っておくと安心です。

こうした点をふまえて、気になることがあれば電池バンクまでお気軽にご相談ください。ご家庭の状況に合わせて、わかりやすくご案内いたします。

主要メーカー別 V2H機器の特徴と対応車種との組み合わせポイント

V2Hの機器は、メーカーによって対応車種や使い勝手に違いがあります。ここでは、代表的なメーカーごとの特徴を見ていきましょう。

どの車にも合う?対応車種で見るV2H主要モデルまとめ

| メーカー | モデル名 | 対応車種の多さ | メーカー希望価格(税抜、工事費別途) | 特徴 | 保証期間 |

| ニチコン | EVパワー・ステーション VSG3シリーズ | ◎(国内から国外メーカーまで、豊富な車種に対応) | 128万円~ | 設置しやすいセパレートタイプで、小型軽量。 | 10年 |

| ニチコン | EVパワー・ステーション プレミアムモデル | ◎(国内から国外メーカーまで、豊富な車種に対応) | 89.8万円~ | 自動切り替えや6kW出力対応で、安定した性能が魅力です。 | 5年 |

| ニチコン | トライブリッド蓄電システム ESS-TSシリーズ | ○(国内主要メーカーの車種に対応) | 130万円~ (V2Hのみ) | 太陽光・蓄電池・EVを一体管理し、AIでの最適制御も可能。長期運用向け設計です。 | 15年 |

| パナソニック | eneplatエネプラット | ○(国内主要メーカーの車種に対応) | 88万円~ (パワーステーション単体) | HEMS「AiSEG2」と連携し、家じゅうの機器を効率よく動かせます。200V機器にも対応。 | 15年 |

| オムロン | 単機能V2Xシステム | ○(主要国産車および一部輸入車に対応) | 160万円~ | 国内最小・最軽量クラス。壁掛け可能で設置場所が狭くてもOK。スマホで遠隔操作も。 | 10年 |

| デンソー | SDシリーズ | ◎(主要国産車および一部輸入車に対応) | 148万円 | コンパクトで軽量な壁掛け対応モデル。設置しやすく、スマートな操作性も特長。 | 10年 |

| デンソー | Dシリーズ | ◎(主要国産車および一部輸入車に対応) | 110万円 | ニチコン製プレミアムモデルをベースにした高機能タイプ。住まいに調和しやすいカラー展開も魅力。 | 5年 |

| シャープ | EV用コンバータ | ○(国内主要メーカーの車種に対応) | 150万円~ (EV用コンバータ単体) | 太陽光・蓄電池・EVを連携させる「Eeeコネクト」対応。業界最小・最軽量クラスのコンバータで、設置性にも優れる。 | 5年 |

| 長州産業 | SMART PV EVO | ○(国内主要メーカーの車種に対応) | 160万円~ (V2H単体) | V2Hスタンドや蓄電池ユニットを後から追加可能。ライフスタイルの変化に合わせて柔軟に拡張できるシステム構成が特長。 | 15年 |

ニチコン|V2Hの代表格。豊富な機種と高い信頼性

ニチコンは、V2H機器の分野で長く実績のあるメーカーで、充実したラインナップが魅力です。

たとえば「EVパワー・ステーション プレミアムモデル(VCG-666CN7など)」は、太陽光で発電した電気をEVにためたり、EVから家に電気を送ったりと、電気を無駄なく使える仕組みになっています。

停電時には自動で切り替わり、EVと太陽光の電気を使って家の電気をまかなえるのも安心です。

スマホアプリで操作ができ、従来よりも短い時間で充電できる「倍速充電」にも対応。

さらに、将来的に電気を地域で融通しあう仕組み(VPP=仮想発電所)にも参加しやすい仕様です。

また、太陽光・蓄電池・V2Hをまとめて制御できる「トライブリッド蓄電システム」も選べるため、より効率的な電力運用を目指す方にも向いています。

パナソニック(HEMS連携でかしこく制御。「エネプラット」)

「eneplat(エネプラット)」は、同社のHEMS「AiSEG2」との連携による高度なエネルギーマネジメントが特徴です。

EVと家庭用蓄電池からの同時放電や、停電時でも200V家電(エアコンやIHクッキングヒーターなど)を使用できる最大6kVAの高出力も魅力です。

コンパクトな設計で設置場所の自由度も考慮されています。

オムロン(省スペース設計&壁掛け対応。狭小地にもぴったり)

「KPEP-Aシリーズ」は、国内最小・最軽量クラスのV2Xシステム。EVユニットは壁掛け設置にも対応し、狭小地や都市部の住宅にも導入しやすい設計です。

構成は、V2H機能に特化した単機能タイプと、太陽光発電や蓄電池と組み合わせて使えるハイブリッドタイプの両方に対応。既設の太陽光発電との連携も可能です。

クラウド連携によって、スマートフォンでの遠隔操作やモニタリング機能も備えています。

デンソー(トヨタグループの安心感と、暮らしに寄り添う機能)

デンソーはトヨタグループの主要企業として、自動車の電装部品を手がけてきた実績豊富なメーカーです。

そんなデンソーは2024年3月から、ニチコン製のV2H機器をOEMとして取り扱い、家庭用のエネルギー活用にも力を入れ始めました。

たとえば「SDシリーズ」は壁掛けタイプが選べるため、省スペースでの設置が可能。EV充電のタイマー機能など、日々の暮らしに合わせた使いやすさも魅力です。保証期間は10年で、長く安心して使えます。

また「Dシリーズ」は、ニチコンの「EVパワー・ステーション プレミアムモデル」と同等の仕様で、ケーブルの着脱が簡単。取り付け工事のしやすさにも配慮された設計です。

デンソーのV2Hは、トヨタ車との親和性はもちろん、確かな品質と使いやすさを両立させた選択肢といえるでしょう。

シャープ(太陽光・蓄電池・V2Hを統一できる3連携システム)

Eeeコネクト(JH-WE2301)は、太陽光パネルから蓄電池、V2Hまでをシャープ製品で統一できる3連携システムです。

EVと蓄電池への同時充放電が可能で、業界最小・最軽量クラスのコンパクトさも特徴です。

ただし、比較的新しい製品のため、対応車種が限られる場合がある点や、標準の無償保証期間が5年(有償で延長可)である点には留意が必要です。

長州産業(15年保証で安心。太陽光+蓄電池+V2Hの一体管理)

スマートPVエボ(VCP601)は、太陽光発電、蓄電池、V2Hを統合管理する3連携システムです。

蓄電池とEVへの同時充放電により、太陽光発電の自家消費を最大化できます。

メーカーを統一して導入できるメリットがある一方、システム全体が大型になりがちで、価格も比較的高めになる傾向があります。保証期間は15年と長期です。

これらのV2Hシステムは、それぞれに特徴があり、一概にどれが最適とは言えません。

太陽光発電の有無、停電時のバックアップ範囲(全負荷か特定負荷か)、自動切り替えの必要性、HEMS連携の希望、設置スペース、予算などを総合的に考慮して選ぶ必要があります。

種類が多くて悩ましいときこそ、専門家の出番です。カタログだけでは分からないことも、電池バンクが丁寧にサポートしますので、どうぞお気軽にご相談くださいね。

代表的なV2H対応車種(EV・PHEV)をメーカー別にご紹介

V2Hを使うためには、対応している車が必要です。ここでは主要な自動車メーカーの中から、V2Hに対応した代表的な車種とその特徴をわかりやすくまとめました。

トヨタ:多彩な選択肢とV2Hへの取り組み

トヨタは「マルチパスウェイ」という幅広い電動化の方針を掲げています。

電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、ハイブリッド車(HEV)、燃料電池車(FCEV)など、多彩な車種をそろえています。

V2H対応車種としては、EVの「bZ4X」やレクサスの「RZ」「UX300e」、そしてPHEVの「アルファード」「ヴェルファイア」「クラウン SPORT RS」などがあり、これらは家庭での電気利用に対応しています。

特にPHEVは、普段は電気で走り、長距離やバッテリーが少ない時はガソリンで走るため、充電設備が心配な方にとって便利です。

燃料電池車「MIRAI」も大容量の電力を供給できるため、停電時の電源としても期待されています。

ただし、2023年3月以降に登場した新型プリウスPHEVはV2Hに対応していません。対応しているのは、2019年5月から2022年10月までに生産された、乗車定員5名のモデルに限られます。

そのため、プリウスPHEVでV2Hを利用したい方は、年式や仕様の確認がとても重要です。

日産:EVの先駆者としてV2Hを広げる

日産は、量産型EV「リーフ」をいち早く市場に投入し、家庭用の電源として活用する「リーフ to ホーム」などを通じて、V2Hの普及に貢献してきました。

現在のリーフには、40kWhと60kWhのバッテリー容量モデルがあり、いずれもV2Hに対応しています。

さらに、大容量バッテリーを搭載した「アリア」や、軽EVの「サクラ」もV2H機能を備えています。

商用バンとして販売されていた「e-NV200」もV2Hに対応しており、中古車として選ばれるケースもあります。

日産は2030年に向けた電動化戦略「Nissan Ambition 2030」を進めており、新型リーフの投入も計画されています。

今後もV2H技術を活かしたクルマとエネルギーの新しい使い方が期待されています。

マツダ:独自の電動技術でV2Hにも対応

マツダは「MX-30 EV」、発電用ロータリーエンジンを搭載した「MX-30 Rotary-EV」、さらに「CX-60」「CX-80」のPHEVなど、V2Hに対応した電動車を展開しています。

とくに「MX-30 EV」は都市部にもなじむコンパクトな電気自動車で、CHAdeMO規格の急速充電ポートを備えており、V2H機器との接続がしやすい設計です。

「MX-30 Rotary-EV」やPHEVの「CX-60」「CX-80」も、普段はAC普通充電で使用されますが、V2Hによる家庭への電力供給はCHAdeMOポートを通じて行われます。

そのため、これらの車種でもV2H機能を問題なく利用できますが、機器との対応状況は事前に確認しておくと安心です。

マツダは「地域とともにある電動化」を掲げており、停電時にも活用できるV2Hはその取り組みのひとつです。

とくに発電機能を備えたMX-30 Rotary-EVは、万が一のときにも電気を確保できる安心の選択肢といえるでしょう。

三菱自動車:PHEVに強みを持つV2Hの先駆け

三菱自動車は、プラグインハイブリッド車(PHEV)の分野で早くから実績を積み重ねてきたメーカーで、車の電気を家庭で使える「V2H(Vehicle to Home)」にも積極的に取り組んできました。

以前のモデルでは約20kWhのバッテリーが搭載されていましたが、現在は22.7kWhに容量が増加しています。

これにより、EV走行可能距離が伸び、日常使いはもちろん、停電時の非常用電源としての安心感もさらに高まりました。

使う家電を選べば、停電時でも1〜2日分の電力をまかなうことができます。家庭用蓄電池よりも容量が大きく、非常時にも頼れる“動く蓄電池”として注目されています。

このほか「エクリプスクロスPHEV」や、軽EVの「eKクロスEV」「ミニキャブEV」などもV2Hに対応しており、選択肢が豊富です。

一部の年式では「i-MiEV」もV2Hに対応しており、長年親しまれてきたEVとして根強い人気があります。

非常時だけでなく、日常の電力活用の面でも役立つ仕組みなので、V2Hのある暮らしを検討する際は、こうした対応車種にも目を向けてみるとよいでしょう。

ホンダ/スバル:EVと燃料電池車による給電の可能性

ホンダは都市型コンパクトEV「Honda e」で、V2H(家庭への電力供給)とV2L(電気製品への直接給電)の両方に対応しています。

2024年に登場した軽商用EV「N-VAN e」もV2Lに対応しており、現場作業やアウトドアなど、外で電気を使いたい場面に便利です。

さらに、急速充電ポートを備えたグレード(FUNは標準装備、L4はオプション選択)であれば、V2Hによる家庭への給電も可能です。

購入時には、V2H機能を使いたいかどうかを踏まえて、グレードや装備の確認が大切です。

また、北米で発表された燃料電池車「CR-V e:FCEV」は、外部給電機能を備えており、日本市場での展開やV2H対応への期待も高まっています。

一方スバルでは、トヨタと共同開発した電動SUV「solterraソルテラ」がV2HとV2Lの両方に対応しており、大容量バッテリーを活かして停電時の備えとしても活用できます。

メルセデス・ベンツ:日本市場でV2H対応を推進

メルセデス・ベンツは、日本市場においてCHAdeMO規格のV2H(Vehicle to Home)機能を積極的に導入しています。

「EQS」「EQS SUV」「EQE」「EQE SUV」などの電気自動車(EV)は、CHAdeMO規格に対応しており、V2H機能を利用することが可能です。

一部のプラグインハイブリッド車(PHEV)モデルもV2Hに対応していますが、車種や仕様によって異なるため、詳細は販売店に確認することが推奨されます。

V2H機能の利用にあたっては、ディーラーでの設定や、バッテリー残量の管理が必要です。

Hyundai(ヒョンデ)/BYD:V2L対応からV2H対応へ、慎重な確認を

ヒョンデの「IONIQ 5」や「KONA」はV2L(電気製品への給電)に対応し、非常用電源として活用できます。

ただし、「IONIQ 5」は一部V2H機器メーカーで「災害時のみ使用可、日常利用は非推奨」とされていることもあり、V2H機器との相性には注意が必要です。

2025年5月時点で、ヒョンデ日本法人の公式サイトにはV2H対応に関する明記は見当たりません。

BYDは「ATTO 3」「DOLPHIN」「SEAL」などを展開し、いずれもV2Lに対応しています。

「SEAL」は公式サイトでV2H対応が明記されていますが、「ATTO 3」や「DOLPHIN」は公式情報で確認しづらい状況です

一部ではV2H対応とする情報もありますが、購入前に最新の仕様を確認するのが安心です。

V2H対応車種とともに広がる、安心でムダのないこれからの暮らし

V2H(Vehicle to Home)は、電気自動車を「動く蓄電池」として活用し、災害時の安心はもちろん、ふだんの電気代の節約にもつながる頼もしい仕組みです。

地球環境へのやさしさも含めて、これからの暮らしにぴったりな技術といえるでしょう。

最近では、V2H機器の選択肢が増え、対応するクルマもどんどん広がっています。国や自治体の補助制度もうまく活用すれば、導入のハードルはぐっと下がります。

「電気をためて、かしこく使う」――そんな暮らしをはじめたい方は、まずは電池バンクにご相談ください。ご家庭に合った方法をいっしょに考えさせていただきます。

記事監修:電池バンク編集部

その経験と知識を元に、

太陽光・蓄電池・V2H等のお役立ち情報を発信しています。

信頼と実績の電池バンク

電池バンクの強み①

お客様のご要望を的確に把握し、最適なシステムを提案

- 販売スタッフがお客様のご要望を丁寧にヒアリングし、ライフスタイルや予算に合わせたシステムを提案します。

専門アドバイザーが商品やシステムに関する専門知識に基づいて、お客様の不安や疑問を丁寧に解消します。また、お客様の将来的なライフプランなども考慮した、長期的な視点に立った提案を行います。

電池バンクの強み②

高品質な施工と安心のアフターフォロー

- 日々技術と知識をアップデート、高い工事スキルと美観にこだわり

電池バンクでは、国内で販売されている主要メーカーの施工IDを取得し工事に対応しています。電池バンクは国家資格保有・工事経験豊富な工事スタッフが多数在籍し、パートナー工事店においても詳細なヒアリングと審査、施工研修を行い連携しています。

写真は電池バンク工事スタッフ

電池バンクの強み③

新製品もいち早く取り扱い

- メーカー・商社と連携し、新商品をスピーディーにご提案

電池バンクは新製品が発表された場合、販売開始時期や商品知識をいち早く集めてお客様に説明できるように努めています。また、SMART ENERGYのEXPO等に積極的に参加し、お客様にとって少しでも良いご提案が出来るように情報収集や各社との連携を図っています。

電池バンクの強み④

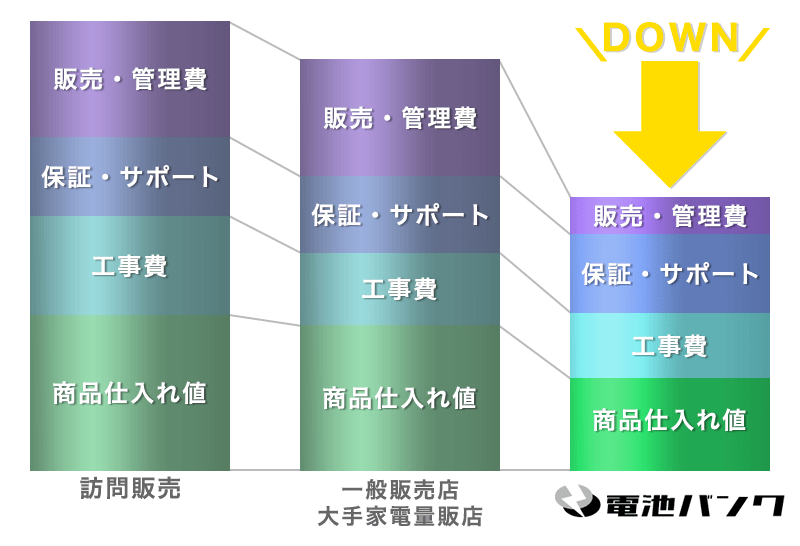

安さと品質を追求

- 徹底したコスト削減に努めています

仕入れにおいては、長年の実績と信頼に基づくボリュームディスカウントの恩恵を最大限に享受。営業担当者を置かずウェブサイトからの集客に特化することで人件費を大幅に削減し、継続的な安定仕入れでコストを抑制しています。

日本全国対応(沖縄・離島含む)

補助金申請の実績

専門のアドバイザー

取り扱いメーカー多数

工事の知識も豊富

LINE・オンライン商談も可能!