【V2H設置費用 完全ガイド】太陽光オーナー必見!

補助金活用でEVが家庭用蓄電池に!結局いくらかかる?

近年、太陽光発電を設置されているご家庭で、電気自動車(EV)の導入とともに注目度が高まっているのが「V2H」システムです。

V2Hを導入すれば、EVを単なる移動手段としてだけでなく、大容量の家庭用蓄電池としても活用できるようになり、日々の電気代節約や災害時の備えとして大きなメリットが期待できます。

しかし、多くの方が気になるのは「V2Hの設置には結局いくらかかるの?」という費用面ではないでしょうか。

この記事では、太陽光発電オーナーでEV導入をご検討中、または既にEVをお持ちの皆様に向けて、V2Hの設置費用の内訳から、賢く活用できる補助金制度、そして気になる経済効果まで、専門家の視点から徹底解説いたします。

まずは基本から!V2Hシステムとは?

V2H(Vehicle to Home)」とは、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)に搭載されているバッテリーの電力を、家庭用の電力として利用できる仕組みのことをいいます。

専用の機器を設置することで、車にためた電気を家に戻して使うことができるようになります。

最近では、太陽光発電とあわせて導入するケースも増えており、EVを「走る蓄電池」として活用することで、電気代の削減や災害時の非常用電源としても注目を集めています。

EVが家を支える時代へ!V2Hという新常識

これまでのEV充電は、家から車へ電気を送るだけの一方通行でした。

ところがV2Hが登場したことで、電気の流れが“行って戻ってくる”双方向に進化。

車から家へ電気を届けられるようになり、EVは「走る蓄電池」として家庭の電力をまかなう存在になりました。

この双方向のやり取りこそが、電気代の節約や非常時の安心につながるV2Hならではの魅力であり、単なるEV充電器とは一線を画す、決定的な違いと言えるでしょう。

家計にも安心にも効く!V2Hの3つの魅力

V2Hは、「安心」「経済性」「使い勝手」の3つのポイントで、毎日の暮らしをグッと快適にしてくれます。

まず「安心」。災害や停電が起きたときも、EVの大きなバッテリーが数日分の電気をまかなってくれるので、冷蔵庫や照明などの生活必需品を使い続けられます。

たとえば日産リーフe+(60kWh)の場合、約4日分の電気を賄える計算です。

また、太陽光発電と組み合わせれば、晴れている昼間にEVに充電できるので、非常用電源としてさらに頼りになります。

次に「経済性」。夜間の安い電気をEVにためて昼間に使ったり、太陽光の余剰電力を自家消費したりすることで、電気代の節約につながります。

売電価格が下がった今、自分で使うほうがおトクになるケースも多いです。

最後に「使い勝手」。V2H機器は家庭用の普通充電器より充電時間が短く、急なお出かけにも安心です。EVライフがより快適になるポイントです。

このように、V2Hは節約だけでなく、災害の多い日本で「家族を守る安心」ももたらしてくれる暮らしの味方。心のゆとりにもつながる選択肢として、これからの生活に寄り添います。

V2Hシステムの種類と選び方:系統連系型が主流

V2Hシステムには、電力会社の送る電気との接続方式によって大きく分けて「系統連系型」と「非系統連系型」の2つのタイプがあります。現在では、その利便性の高さから系統連系型が主流となっています。

「非系統連系型」は、V2Hが住宅の電気系統から独立して動作するタイプです。この方式では、車両から住宅へ電力を供給している間、電力会社からの電力や太陽光発電による電力は利用できません。また、電力の切り替え時に瞬間的な停電が発生する可能性がある点に注意が必要です。太陽光発電システムを導入していない、あるいは発電した電力を売電のみに利用している場合に適しています。

一方、「系統連系型」は、V2H、太陽光発電システム、そして必要に応じて住宅用蓄電池が連携して動作するタイプです。この方式の最大の特長は、車両から住宅へ電力を供給している際にも、電力会社からの電力や太陽光発電による電力を同時に使用できる点です。電力の切り替えに伴う停電の心配もありません。さらに、太陽光発電で余った電力を車両に充電したり、停電時には太陽光発電から車両へ充電したりすることも可能です。このように、系統連系型は太陽光発電システムを設置している住宅に特におすすめの方式と言えます。

停電時の電力供給:V2Hを活用した備え

V2Hシステムを活用すれば、停電時でも家中の照明、コンセント、そして200V機器を含むほぼ全ての電気製品が利用でき、普段と変わらない生活を送ることが可能です。

ただし、その分、車両のバッテリー消費は比較的早くなります。V2Hの性能やバッテリー容量によっては、電力供給時間に限りがある点に留意が必要です。停電が長引く場合に備え、消費電力の大きい機器の使用を控えるなどの対策も検討しておくと良いでしょう。

【徹底解説】V2Hの設置にかかる費用:本体価格と工事費の内訳

V2Hの導入を考えるときに、まず気になるのがやっぱり「費用」ですよね。「全部でどれくらいかかるの?」と不安に思う方も多いと思います。

この章では、V2H機器の本体価格の相場から、設置にかかる工事費の内訳、さらに追加で費用がかかるケースまで、分かりやすくご紹介します。

V2Hにかかる費用の全体像を知っておくことで、安心して導入の検討ができるようになりますよ。

V2H機器の価格はモデルごとにどう違う?

V2H機器の価格は、メーカーや搭載されている機能によって大きく変わります。スタンダードなモデルで80万円台から、多機能タイプで150万円程度までが目安です。この価格には、本体価格に加えて工事費も含まれており、すべて税込みです。工事費の目安は、おおよそ30〜40万円程度となっています。

たとえば、ニチコンの「EVパワー・ステーション」には複数のモデルがあります。

スタンダードモデルは基本的なV2H機能を備えたもので、価格はおおよそ80〜110万円です。現在は生産が終了しており、在庫限りでの販売となっています。

現在主に取り扱われているのは、プレミアムモデルやプレミアムプラスモデルです。これらは、停電時に使える電気の範囲が広がったり、出力仕様が異なったりと、より充実した機能を備えています。専用のスマートフォンアプリ(iOS/Android)にも対応しており、価格帯は110〜150万円ほどです(こちらも工事費・税込み)。

また、保証期間にも違いがあり、スタンダードモデルは2年、プレミアム系は5年となっています。

このように、V2H機器の価格は「搭載機能」や「連携する設備」によって大きく異なります。現在の設備や導入目的に合わせて、ぴったりのモデルを選ぶことが大切です。

メーカー別に見る!V2H機器の参考価格(工事費込み・税抜き)

V2H機器の価格は、メーカーやモデルによって幅があります。

「V2H機器のみの価格」(蓄電池やパワーコンディショナは含まず)、工事費込み・税抜きの参考価格を表にまとめました。

| メーカー | 商品名 | 型式 | 価格帯(税抜・工事費込み) | 備考 |

| ニチコン | EVパワー・ステーション スタンダード | VCG-663CN3 / VCG-663CN7 | 80〜110万円 | 生産終了、在庫限り |

| EVパワー・ステーション プレミアム | VCG-666CN7 | 110〜150万円 | – | |

| EVパワー・ステーション プレミアムPlus | VCG-666CN7K | 110〜150万円 | – | |

| トライブリッド(V2Hポッド/セパレート型) | ES-T3P1 / ES-T3PL1 | 80〜110万円 | 蓄電池・パワコンは別売 | |

| トライブリッド(V2Hスタンド一体型) | ES-T3V1 | 80〜110万円 | 蓄電池・パワコンは別売 | |

| VSG3シリーズ | VSG3-666CN7 | 110〜150万円 | V2H単体の価格 | |

| オムロン | マルチV2Xシステム(一般/重塩害/EF対応) | KPEP-A-SET-ACシリーズ | 110〜150万円 | 複数仕様あり(エネファーム・重塩害対応) |

| パナソニック | eneplat | LJV1671B | 110〜150万円 | – |

| 長州産業 | SMART PV EVO | VCP601 | 110〜150万円 | V2H単体の価格 |

※上記価格はあくまで目安であり、機種の仕様変更や販売店によって変動します。正確な価格は必ず見積もりでご確認ください。

結局、V2H設置費用の総額はいくらになる?

V2Hの導入にかかる費用は、選ぶ機器の種類やご家庭の設置環境によって大きく変わります。

一般的な目安としては、本体価格と工事費を合わせて、100万円から150万円ほど。

ただし、蓄電池一体型のシステムや、追加の工事が必要な場合は200万円以上かかることもあります。

ここで大切なのは、これらの金額は補助金を使う前の話だということ。補助金をうまく活用すれば、自己負担を大きく減らせます。

具体的な費用は、ご自宅の状況によって変わるので、専門業者に現地調査や見積もりをお願いするのが安心です。

もし費用や設置について気になることがあれば、お気軽に電池バンクまで相談してくださいね。高い買い物だからこそ、じっくり計画しましょう。

賢く導入!V2H 設置費用をおトクにする国と自治体の補助金制度【2025年度版】

V2Hシステムの導入費用は決して安価ではありませんが、国や地方自治体が提供する補助金制度を上手に活用することで、初期費用を大幅に軽減できる可能性があります。

ここでは、代表的な国の補助金であるCEV補助金の内容や、自治体独自の補助金制度の事例、申請時の注意点などを詳しく解説します。

最新情報をしっかりキャッチして、賢くV2Hを導入しましょう。

国のCEV補助金:対象となるV2Hと補助金額

国が進めているV2H導入支援の中で、代表的なのが「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」です。

この補助金は、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池車(FCV)の普及を促すとともに、V2Hシステムを使って太陽光発電などの再生可能エネルギーを効率的に活用し、災害時の電力供給の安心感を高めることを目的としています。

2025年度のCEV補助金では、V2Hの充放電設備に対して購入費用の3分の1(上限30万円)、設置工事費に対しても上限15万円の補助があり、最大45万円の支援が期待されています。

なお、詳細な対象機種や補助額はまだ正式に発表されていません。導入を考えている方は、公式サイトをこまめにチェックしておくと安心です。

お住まいの地域にも補助金があるかも?自治体のV2H支援制度

国のCEV補助金に加えて、多くの都道府県や市区町村でも、V2Hの導入を後押しする補助金制度が用意されています。

これらは国の補助金と併用できることが多く、組み合わせることで自己負担額をぐっと抑えることができます。

たとえば、東京都では過去に、V2H導入費用の大部分をカバーするような、非常に手厚い補助制度が実施されていたことがあります。

こうした制度は、年度ごとに内容や条件が見直されるため、タイミングがとても大切です。

「自分の住んでいる地域ではどうなの?」という場合は、お住まいの市区町村の公式ウェブサイトで「V2H 補助金」「再エネ設備 補助」などのキーワードで検索してみるのが一つの方法です。また、自治体の窓口に問い合わせてみるのも確実です。

とはいえ、補助金の制度は書類や条件が複雑なこともあり、不安を感じる方も多いかと思います。

電池バンクでは、補助金の申請に関するご相談も受け付けていますので、分からないことがあればお気軽にお問い合わせくださいね。

補助金申請の注意点と手続きの流れ

補助金を活用するには、申請の流れや注意点をあらかじめ知っておくことが大切です。

とくに注意したいのが、交付決定通知が出る前に機器を購入したり工事を始めたりすると、補助金の対象外になることがあるという点です。

これは国の補助金(たとえばCEV補助金)によくあるルールですが、自治体によっては異なるケースもあります。

申請には、見積書や契約書、車検証のコピー、設置場所の写真など、さまざまな書類が必要です。

申請後に審査が行われ、交付決定を受けたあとにV2Hの発注や工事に進むのが基本的な流れです。

設置が完了したら実績報告を行い、それが認められてはじめて補助金が振り込まれます。

こうした申請手続きは少し手間がかかりますが、販売・設置業者によってはサポートしてくれる場合もあります。

電池バンクでは、こうした補助金申請のサポートを無料で行っていますので、ご不安な方はお気軽にご相談ください。

補助金活用で実質負担はどれくらい?<東京都の例>

V2Hの導入には、機器代と標準的な工事費を合わせて150万円ほどかかることがあります。でも、国や自治体の補助金をうまく活用すれば、自己負担を大きく減らせるケースもあります。

ここでは、ひとつの例として東京都の制度を見てみましょう。

まず、国のCEV補助金では、設備費30万円+工事費15万円の最大45万円が補助される場合があります。

さらに東京都では、「戸建住宅におけるV2H普及促進事業(クール・ネット東京)」として、機器と工事費の合計額の1/2(上限50万円)が補助されます。(※東京都の補助金額は「V2Hの機器と工事費の合計額の1/2 から、国の補助金額を差し引いた額」となります )

この制度を活用すると、たとえば150万円の導入費用に対して、国から45万円、東京都から30万円の補助が出て、実質負担額は75万円まで抑えられます。

また、太陽光発電や電気自動車(EV)などとあわせてV2Hを導入する場合は、東京都の補助が上限100万円(10分の10補助)に拡大される制度もあります。このケースでは、国の補助金と合わせて実質負担が5万円になる可能性もあります。

もちろん、補助金の内容や条件は自治体によって異なります。お住まいの地域でどんな制度が使えるか、気になる方はお気軽に電池バンクにご相談ください。申請手続きのサポートも無料で行っています。

V2Hは本当におトク?設置費用と経済効果をやさしく紹介

V2Hシステムの導入にはまとまった初期費用がかかりますが、「元は取れるの?」「どんなメリットがあるの?」と気になる方も多いはず。

この章では、電気代やEVの充電コストの削減効果に加え、災害時の非常用電源としての役割にも目を向けながら、V2Hの経済的な魅力を具体的な試算を交えてわかりやすく解説します。

電気代削減効果:太陽光発電の自家消費率アップで実現

V2Hの一番の経済的メリットは、太陽光発電と組み合わせることで「発電した電気をできるだけ自家消費」できるようになる点です。

日中に発電して余った電気をEVにためておき、夜間などの使用時間帯に家で使うことで、電力会社からの電気購入量を減らせます。

とくに「卒FIT」のご家庭では、売電価格が大きく下がるため、電気を売るよりも自宅で使ったほうが得になるケースが多くなります。

たとえば、太陽光(5.5kW)+V2H+EV(日産サクラ)を導入した試算では、15年間で約290万円の経済効果が見込まれました(節電効果、ガソリン代削減、電気料金の最適化などの合計)。

このように、V2Hは「自家消費型の太陽光発電」を実現しやすくし、家庭の電気代を大きく引き下げる手段になります。

EVの充電コストも節約!深夜電力活用とガソリン代比較

V2Hシステムは、電気自動車(EV)の充電にかかる費用を減らせる大きな助けになります。

多くの電力会社が夜間の電気料金を安く設定しているため、V2Hを使えば、この安い時間帯にEVを効率よく充電できます。

こうしてためた電気は、日中の走行や家庭の電力として使うこともでき、充電コストの節約につながります。

さらに、もしご自宅に太陽光発電があれば、日中に発電したクリーンな電気をEVに直接充電することも可能です。

これにより、充電にかかる費用をぐっと減らせるので、電気をほぼ無料で使える感覚になります。

ガソリン車と比べると、燃料費の差は大きいです。ガソリン価格は変動しやすいのに対し、電気は比較的安定しています。

V2Hと太陽光発電を組み合わせることで、EVの「燃料」である電気を安く、あるいは無料に近い形で確保でき、日々のランニングコストを大きく減らせます。

このように、V2Hは「いつ」「どの電気で」充電するかを選べる自由をEVオーナーに与え、充電のコスト管理をしやすくしてくれます。

賢く使えば、経済的にも環境的にも嬉しいカーライフを実現できるでしょう。

【試算例】V2Hの元は取れる?

V2Hは便利だけど、「いつ元が取れるの?」と気になりますよね。

回収までの期間は、ご家庭の電気の使い方やEVの走行距離、補助金の有無によって大きく変わります。

目安としては、太陽光と組み合わせて自家消費を増やしたり、夜間の安い電気をうまく活用したりすれば、7〜10年ほどで回収できるケースもあるようです。補助金を活用すれば、さらに早まることも。

あるシミュレーションでは、太陽光・V2H・EV(日産サクラ)を導入して、15年間で約290万円の節約効果が期待できます。初期費用を差し引くと、実質的に40万円のプラスとなりました。

とはいえ、条件によって差は大きいので、気になる方は専門業者にシミュレーションをお願いしてみると安心です。

もちろん、電池バンクでもそうしたご相談を承っていますので、ご興味があればお気軽にお問い合わせくださいね。

設置費用だけじゃない!V2H設置前に確認しておきたい3つのこと

V2Hシステムの導入は、決して小さな買い物ではありません。だからこそ、「費用」だけでなく、設置前に確認しておきたい大事なポイントがあります。

たとえば、V2H機器を置く場所に問題はないか?施工してくれる業者は信頼できるか?そもそも自分のEVは対応しているのか?

ここでは、そうした「あとから困らないためのチェックポイント」を3つに絞ってご紹介します。

V2H機器の設置場所:確認すべき注意点

V2H機器の設置場所は、使い勝手や安全性、そしてメンテナンスのしやすさにも関わる大切なポイントです。

見た目やスペースの都合だけで決めてしまうと、あとから不便やトラブルにつながることもあります。

まず、V2H機器はEVと接続する必要があるため、車を停める場所に近く、ケーブルが届きやすい位置に設置するのが基本です。

また、機器のまわりには点検や修理がしやすいように、ある程度の空きスペースを確保することが求められます。

設置は屋外になることがほとんどなので、雨や直射日光に耐えられる性能があるか、防水・防塵の等級(IP規格)なども確認しましょう。

熱がこもらないように、風通しのよい場所や放熱スペースを確保することも大切です。

雪が多い地域や、浸水のリスクがある場所では、基礎の高さや設置方法に工夫が必要になる場合もあります。そうした点も、事前に業者としっかり相談しておくと安心です。

また、分電盤までの配線やWi-Fi環境も確認ポイント。HEMSと連携する場合には、通信環境の安定性も設置場所に影響します。

最後に忘れたくないのが、見た目の印象です。V2H機器は大きく存在感があるため、外観との調和も考えておくと、設置後の満足度につながります。

信頼できるV2H設置業者の選び方

V2Hを安心して使うには、経験と知識のある設置業者を選ぶことが大切です。施工実績が豊富で、メーカー認定を受けている業者なら、技術面でも安心できます。

見積もり内容も要チェックです。「工事一式」だけの表記ではなく、機器代や工事費、申請費などが細かく記載されているか確認しましょう。

また、補助金申請をサポートしてくれるかどうかも業者選びのポイントです。導入後のトラブル対応や保証体制についても、事前に確認しておくと安心です。

担当者の対応も見極めたいところ。質問にきちんと答えてくれるか、無理な営業がないかなど、信頼できるかどうかをよく見て選びましょう。

我が家のEVは対応?V2H対応車種の確認

まとめ:V2Hの設置費用をしっかり知って、安心の導入計画を

V2Hの設置費用は機器や工事内容で変わりますが、補助金を上手に活用すれば負担を減らせます。

導入のポイントは、ご家庭の電気の使い方や車の利用状況をよく理解し、必要な機能をはっきりさせることです。

太陽光発電と合わせるとさらに効果的です。わからないことがあれば、ぜひ電池バンクに相談してください。専門のアドバイザーが、あなたに合ったプランを丁寧にお手伝いします。

記事監修:電池バンク編集部

その経験と知識を元に、

太陽光・蓄電池・V2H等のお役立ち情報を発信しています。

信頼と実績の電池バンク

電池バンクの強み①

お客様のご要望を的確に把握し、最適なシステムを提案

- 販売スタッフがお客様のご要望を丁寧にヒアリングし、ライフスタイルや予算に合わせたシステムを提案します。

専門アドバイザーが商品やシステムに関する専門知識に基づいて、お客様の不安や疑問を丁寧に解消します。また、お客様の将来的なライフプランなども考慮した、長期的な視点に立った提案を行います。

電池バンクの強み②

高品質な施工と安心のアフターフォロー

- 日々技術と知識をアップデート、高い工事スキルと美観にこだわり

電池バンクでは、国内で販売されている主要メーカーの施工IDを取得し工事に対応しています。電池バンクは国家資格保有・工事経験豊富な工事スタッフが多数在籍し、パートナー工事店においても詳細なヒアリングと審査、施工研修を行い連携しています。

写真は電池バンク工事スタッフ

電池バンクの強み③

新製品もいち早く取り扱い

- メーカー・商社と連携し、新商品をスピーディーにご提案

電池バンクは新製品が発表された場合、販売開始時期や商品知識をいち早く集めてお客様に説明できるように努めています。また、SMART ENERGYのEXPO等に積極的に参加し、お客様にとって少しでも良いご提案が出来るように情報収集や各社との連携を図っています。

電池バンクの強み④

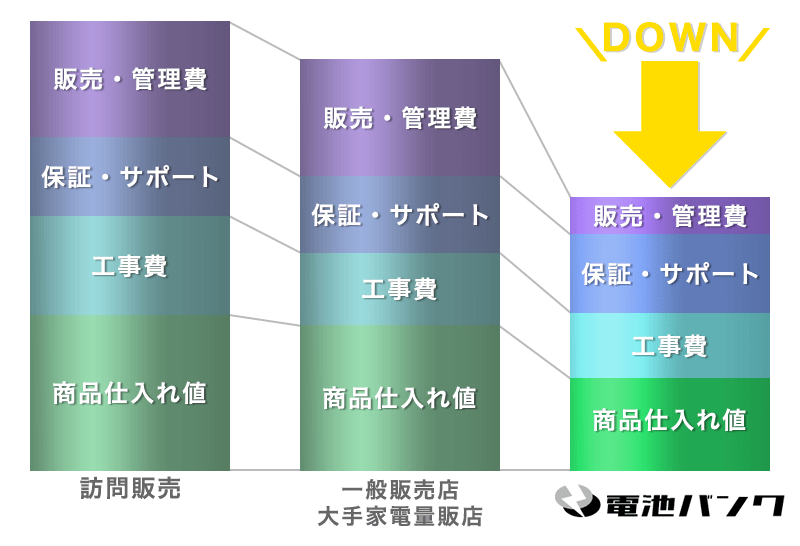

安さと品質を追求

- 徹底したコスト削減に努めています

仕入れにおいては、長年の実績と信頼に基づくボリュームディスカウントの恩恵を最大限に享受。営業担当者を置かずウェブサイトからの集客に特化することで人件費を大幅に削減し、継続的な安定仕入れでコストを抑制しています。

日本全国対応(沖縄・離島含む)

補助金申請の実績

専門のアドバイザー

取り扱いメーカー多数

工事の知識も豊富

LINE・オンライン商談も可能!