考えられる蓄電池のデメリットは?

蓄電池導入に迷う理由と解決策

近年、エネルギー価格の高騰や自然災害の増加により、住宅用蓄電池への関心が高まっています。太陽光発電システムと同時に設置を検討される方、また固定価格買取制度(FIT)の期間満了を迎え、新たなエネルギー活用方法を模索されている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、蓄電池は決して安価な買い物ではありません。その高額な初期費用から、「本当に我が家に必要なのか」「設置して後悔しないだろうか」と導入に二の足を踏んでしまうのは当然のことです。

この記事では、蓄電池導入を検討する際に多くの方が抱える疑問や不安、つまり考えられるデメリットについて詳しく解説していきます。その上で、それぞれのデメリットをどのようにカバーできるのか、蓄電池を導入することで得られるメリットについても掘り下げていきましょう。

まずは、蓄電池の役目を知る

蓄電池とは、簡単に言えば電気を貯めておくことができる大きなバッテリーシステムのことです。まるで電気の「貯金箱」のように、必要な時に貯めた電気を使うことができるため、電力会社から購入する電気の量を減らし、電気代の節約に繋げることが可能です。

基本的な仕組みとしては、外部から供給された電力や太陽光発電によって発電された電力を蓄電池に充電し、電力需要が高い時間帯や停電時などに、貯めた電力を家庭内で使用します。蓄電池には様々な種類がありますが、近年では高性能で長寿命なリチウムイオン電池が主流となっています。

一般的な蓄電池設置の目的は?

住宅に蓄電池を設置する主な目的は多岐にわたります。

太陽光発電を活用

太陽光発電システムを設置しているご家庭では、日中に発電した余剰電力を蓄電池に貯めておくことで、夜間や曇りの日など発電しない時間帯に自家消費することができます。これにより、電力の自給自足率を高めることが可能になります。

災害対策

地震や台風などの自然災害による停電に備えるという目的も非常に重要です。家庭用蓄電池があれば、停電時でも蓄えた電力を使用して、照明や冷蔵庫、スマートフォンの充電など、生活に必要な最低限の家電製品を稼働させることができます。特に、医療機器を使用しているご家庭では、電力供給の確保が命に直結するため、蓄電池の導入は非常に重要と言えるでしょう。

電気料金の削減

電気料金の削減も大きな目的の一つです。電力会社との契約プランによっては、夜間の電気代が安く設定されている場合があります。このようなプランを活用し、夜間に蓄電池に充電しておき、昼間の電気料金が高い時間帯に貯めた電力を使用することで、電気代を大幅に節約することが期待できます。

環境保護

環境への貢献も、蓄電池設置の重要な目的の一つです。再生可能エネルギーである太陽光発電の利用を促進し、化石燃料への依存度を減らすことで、二酸化炭素排出量の削減に貢献することができます。

電気自動車の活用

例えば、電気代プランで夜間料金が安い場合、夜中にEVと蓄電池両方に充電しておきます。すると、日中は購入する電気を極力減らし、EVや蓄電池からの電力で生活できます。これにより、毎月の電気代が数千円単位で安くなることもあります。

また、もし地震などで停電になった場合、蓄電池に貯めていた電力を使って、照明、冷蔵庫、スマートフォン充電などを数時間から半日程度まかなうことができます。これにより、情報収集や最低限の生活維持が可能になります。

さらに、太陽光発電を設置している家庭では、日中に発電した余剰電力を蓄電池に貯めておき、夜間や雨の日にその電力を使うことで、電力会社から購入する電気を大幅に減らすことができます。余った電気を売るよりも、自家消費することで経済的なメリットが大きくなる場合があります。

卒FIT対策

このように、蓄電池の設置は、経済的なメリットだけでなく、防災対策や環境意識の高まりといった、多様なニーズに応えることができると言えるでしょう。

蓄電池設置にどのようなデメリットがあるか

蓄電池の導入を検討する際には、デメリットについても理解しておくことが重要です。ここでは、蓄電池設置に際して考えられる主なデメリットを5つご紹介します。

➀ 初期費用が高額

蓄電池を設置する際の最大のデメリットとして挙げられるのが、初期費用の高さです。蓄電池の種類や容量、メーカーによって価格は大きく異なりますが、一般的に家庭用の据え置き型蓄電池を設置する場合、本体価格と工事費用を合わせて80万円から200万円程度かかることが一般的です。

初期費用の内訳としては、蓄電池本体の価格に加え、設置工事費用(配線工事、基礎工事など)が必要になります。また、太陽光発電システムと連携させる場合には、別途工事費用が発生することもあります。このように、蓄電池の導入にはまとまった資金が必要となるため、導入を躊躇する方も少なくありません。

② 充電できる回数に寿命がある

蓄電池には、充電と放電を繰り返すことができる回数(サイクル数)に上限があり、これが蓄電池の寿命となります。一般的な家庭用蓄電池の寿命は、サイクル数で表されることが多く、数千回から1万回以上の充放電が可能とされています。これを年数に換算すると、通常10年から15年程度が目安となります。

寿命を迎えた蓄電池は、蓄電容量が低下したり、充放電の効率が悪くなったりするため、交換が必要になります。蓄電池の交換には、本体価格だけでなく、古い蓄電池の撤去費用や新しい蓄電池の設置工事費用など、再び高額な費用がかかる可能性があります。

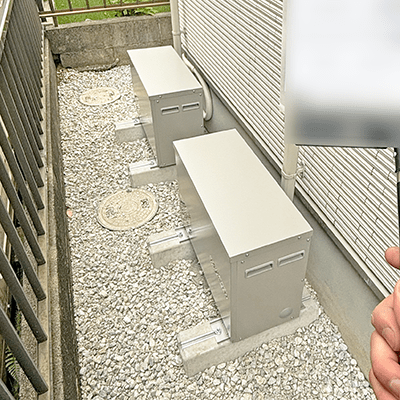

③ 設置スペースが必要

住宅用蓄電池は、ある程度の大きさがあるため、設置するためのスペースを確保する必要があります。蓄電池のサイズは、屋内設置型と屋外設置型があり、一般的には屋外設置型の方が大きくなる傾向があります。平均的な大きさとしては、屋内型でエアコンの室外機1台程度、屋外型ではそれより少し大きいものが多いと考えると良いでしょう。

設置場所としては、屋内であれば、温度変化が少なく、湿度の低い場所が推奨されます。屋外であれば、直射日光や雨風が当たらない、風通しの良い場所を選ぶ必要があります。また、設置場所によっては、基礎工事が必要になる場合や、搬入経路の確保も考慮しなければなりません。住宅の広さや設置場所の条件によっては、蓄電池の設置が難しい場合もあります。

④ 貯められる電気の量に上限がある

蓄電池には、貯めることができる電気の量(蓄電容量)に上限があります。蓄電容量は、家庭の電力消費量や停電時に使用したい電力量などを考慮して選ぶ必要があります。一般家庭の1日の電力消費量は約10kWhから15kWh程度と言われていますが、蓄電池の容量は数kWhから十数kWh程度のものが一般的です。

そのため、家庭の電力消費量が大きい場合や、長時間の停電に備えたい場合には、より大容量の蓄電池が必要になりますが、その分初期費用も高額になります。また、蓄電池の容量には、実際に使用できる「実効容量」と、メーカーが公表している「定格容量」があり、実効容量は定格容量よりも少なくなる点に注意が必要です。

⑤ 効率的に蓄電池を活用できないかもしれない

蓄電池を導入したとしても、その機能を十分に活用できなければ、期待した効果が得られない可能性があります。蓄電池には、電気代の節約を優先するモード、太陽光発電の自家消費を優先するモード、停電時の備えを優先するモードなど、様々な運転モードがあります。

これらのモードを理解し、ご自身のライフスタイルや目的に合わせて適切に設定する必要があります。また、時間帯別料金プランを活用したり、太陽光発電の発電量に合わせて充放電をコントロールしたりするなど、効率的な使い方を意識しなければ、電気代の削減効果が十分に得られない可能性もあります。

さらに、蓄電池の残量を適切に管理することも重要です。停電に備えてある程度の残量を確保しておく必要がある一方で、満充電のまま放置したり、過放電させたりすると、蓄電池の寿命を縮めてしまう可能性があります。

「デメリット1:初期費用が高額」の解決策

蓄電池導入における最大の懸念点である初期費用の高さに対しては、いくつかの解決策が存在します。特に注目すべきは、国が主導する補助金制度の活用です。

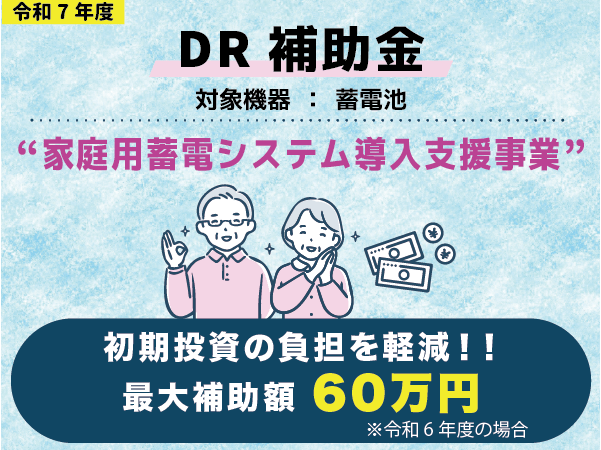

現在(2025年4月時点)利用できる主な国の補助金制度としては、「令和6年度補正DR家庭用蓄電池事業」が挙げられます。

「令和6年度補正DR家庭用蓄電池事業」

DR補助金は、電力需給ひっ迫時に電力会社の要請に応じて電力供給を抑制するデマンドレスポンス(DR)に活用可能な蓄電池システムの導入を支援する制度です。補助金額は、蓄電池の初期実効容量1kWhあたり3.7万円で、補助対象経費(設備費と工事費)の1/3以内、かつ上限60万円※となっています。この補助金を受けるためには、蓄電池アグリゲーターとの間でDR契約を結ぶ必要があります。

この国の補助金制度に加えて、地方自治体によっては独自の補助金制度を設けている場合もあります。これらの補助金を組み合わせることで、初期費用を大幅に抑えることが可能になります。

また、初期費用を抑える方法としては、リース契約を利用するという選択肢もあります。リース契約であれば、初期費用を抑えつつ、蓄電池の利用を開始することができますが、将来的に蓄電池が自宅の資産となる事は無いため、一般的には購入する傾向が高いです。

さらに、ご自身の家庭の電力消費量やライフスタイルに合った適切な容量の蓄電池を選ぶことも、初期費用を抑える上で重要です。過剰な容量の蓄電池を選んでしまうと、初期費用が高くなるだけでなく、持て余してしまう可能性もあります。

| 補助金制度 | 対象者 | 補助金額 | 主な条件 |

| DR補助金 | 個人、法人、個人事業主 | 3.7万円/kWh (上限60万円) | DR契約、SII登録製品、購入価格と工事費の合計が14.1万円/kWh以下 |

蓄電池のDR補助金の概要・申し込みについて!令和7年最新版

昨年に引き続き令和7年度もDR補助金が行われます。まだ令和7年度の予算規模や補助額の詳細は発表されていませんが、蓄電池の導入費用を大幅に下げる事ができる為、大人気の補助金となります。

「デメリット2:充電できる回数に寿命がある」の解決策

蓄電池の寿命には限りがあるというデメリットに対しては、いくつかの対策を講じることで、より長く安心して使用することができます。

蓄電池の適切な使用方法

蓄電池の寿命を延ばすためには、適切な使用方法を心がけることが重要です。極端な高温や低温の環境下での使用は避け、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に設置するようにしましょう。

また、過充電や過放電を避けることも、バッテリーの劣化を抑えるために大切です。一般的には、蓄電池の残量を20%~80%の範囲で使用することが、長持ちさせるための理想的な使い方とされています。1日に何度も満充電・満放電を繰り返すような使い方は、蓄電池の寿命を縮める可能性があります。可能な範囲で、充放電の回数を少なくするように心がけましょう。

近年、蓄電池の技術は急速に進歩しており、以前に比べて長寿命の製品が増えています。製品を選ぶ際には、サイクル寿命や保証期間を確認し、信頼できるメーカーの製品を選ぶようにしましょう。一般的に、保証期間が長い製品ほど、品質に対するメーカーの自信の表れと考えることができます。

また、定期的なメンテナンスも蓄電池を長く使用するためには重要です。メーカーの推奨するメンテナンス方法に従い、必要に応じて専門業者による点検を受けるようにしましょう。

「デメリット3:設置スペースが必要」の解決策

蓄電池の設置にはある程度のスペースが必要となる点は否めませんが、近年では、様々な工夫により、限られたスペースでも設置できるような製品が登場しています。

コンパクトモデルを選ぶ

蓄電池の小型化が進んでおり、以前に比べてコンパクトなモデルが増えています。

例えば、ニチコンのESS-T3S1 トライブリッド蓄電システムシリーズは、(蓄電池ユニット:500×418×230mm)屋内外に設置できるため、クローゼットや階段下にも設置可能です。

また、京セラのEnerezza Plus(蓄電池ユニット: 485×562×280mm)のように、空気清浄機ほどの大きさで大容量を実現している製品もあります。

スリムタイプの代表格としてはテスラパワーウォールも上げられます。テスラのパワーウォールは、奥行きがわずか14.7cmと非常にコンパクトで、壁掛け設置も可能です。(日本国内では床上設置が推奨されています。)

設置場所についても、屋内だけでなく、屋外に設置できるタイプの蓄電池も多くあります。屋外設置型であれば、室内のスペースを圧迫することなく、蓄電池を設置することができます。ただし、屋外に設置する場合は、直射日光や雨風を避けられる場所を選ぶ必要があります。

ご自身の住宅の状況に合わせて、最適なサイズの蓄電池や設置場所を検討することが重要です。専門業者に相談することで、より具体的なアドバイスや設置プランを提案してもらうことができます。

「デメリット4:貯められる電気の量に上限がある」の解決策

蓄電池に貯められる電気の量には上限があるため、ご自身の家庭の電力消費量に合わせて適切な容量の蓄電池を選ぶことが重要です。

電力消費量を把握する

ご家庭の1日の電力消費量を把握しましょう。過去の電気料金明細を確認したり、電力会社のアプリなどで使用量を確認したりすることで、おおよその目安を知ることができます。また、停電時に使用したい家電製品とその使用時間から、必要な蓄電容量を計算することも可能です。

一般的に、2~3人家族であれば5kWh~7kWh程度、4人以上の家族であれば10kWh以上の蓄電池が推奨されることが多いですが、これはあくまで目安です。ご自身のライフスタイルや電力消費パターンに合わせて、最適な容量を選ぶようにしましょう。

将来的に電力消費量が増える可能性がある場合は、少し余裕を持った容量の蓄電池を選ぶことも検討しましょう。また、一部のメーカーでは、後からバッテリー容量を増設できるモジュール式の蓄電池も提供しています。

↓↓合わせて読みたい

蓄電池10kWhの製品・価格をご紹介!重要な容量選びのポイントも解説

省エネ性能の高い家電製品を使う

省エネ性能の高い家電製品を選んだり、日々の生活の中で節電を意識したりすることで、必要な蓄電容量を抑えることも可能です。

「デメリット5:効率的に蓄電池を活用できないかもしれない」の解決策

蓄電池を効率的に活用するためには、いくつかのポイントを理解しておく必要があります。

省エネ性能の高い家電製品を使う

蓄電池には様々な運転モードがあります。例えば、電気代の節約を優先する「経済モード」、太陽光発電の自家消費を優先する「グリーンモード」、停電時の備えを優先する「安心モード」などがあります。ご自身のライフスタイルや目的に合わせて、最適なモードを選択することが重要です。

また、時間帯別料金プランを利用している場合は、電気料金が安い夜間に充電し、高い昼間に放電するように、充放電のスケジュールを設定することで、電気代を効果的に削減できます。

エネルギーモニタリングシステムを活用することも有効です。電力の使用状況をリアルタイムで確認することで、蓄電池の充放電パターンを最適化し、より効率的な運用が可能になります。

さらに、電力需要のピーク時に蓄電池の電力を使用する「ピークシフト」や、太陽光発電の発電量が多い時間帯に積極的に電力を使用する「自家消費優先」といった使い方も、効率的な活用方法の一つです。

↓↓合わせて読みたい

蓄電池の運転モードを比較!あなたにぴったりの設定は?

蓄電池を設置するメリットを知る

前項では、蓄電池設置の主な目的について解説しましたが、ここでは、それらをより具体的なメリットとして掘り下げていきましょう。

メリット1: 電気料金の削減効果

蓄電池を導入する最大のメリットの一つは、電気料金の削減効果です。特に、時間帯によって電気料金が異なるプラン(時間帯別料金プラン)をご利用の場合、夜間の電気料金が安い時間帯に蓄電池に充電し、昼間の電気料金が高い時間帯に貯めた電気を使用することで、電気代を大幅に節約できます。

また、太陽光発電システムを設置しているご家庭では、日中に発電した余剰電力を蓄電池に貯めておくことで、日没後や天候が悪い日でも、電力会社から電気を購入することなく、自家発電した電力を使用できます。これにより、電力会社からの購入量を減らし、電気代を抑えることができます。

さらに、電力需要がピークを迎える時間帯(一般的には午後の時間帯)に、蓄電池に貯めておいた電力を使用することで、電力会社からの購入電力を減らす「ピークシフト」という効果も期待できます。これにより、電力会社の負荷を軽減するだけでなく、場合によっては電気料金プランによっては、より大きな節約効果を得られる可能性があります。

↓↓合わせて読みたい

既設の太陽光発電に合わせて蓄電池を導入!経済効果の試算公開

メリット2: 停電時のバックアップ電源

近年、地震や台風などの自然災害が頻発しており、大規模な停電が発生するリスクが高まっています。このような状況において、蓄電池は非常に重要な役割を果たします。家庭用蓄電池があれば、停電が発生した場合でも、あらかじめ蓄えておいた電力を使用して、家電製品を稼働させることができます。

蓄電池には、停電時に自動的に電力供給を切り替える「自立運転モード(自律運転モード)」が搭載されている機種が多くあります。これにより、停電が発生しても、手動で操作することなく、自動的に蓄電池からの電力供給に切り替わり、普段と変わらない生活を送ることが可能です。

停電時に使用できる家電製品は、蓄電池の容量や出力によって異なりますが、一般的には照明、冷蔵庫、テレビ、スマートフォンの充電器など、生活に必要な最低限の家電製品を数時間から数日間使用することができます。

蓄電池には、停電時に特定の回路のみに電力を供給する「特定負荷型」と、家全体のコンセントや照明に電力を供給する「全負荷型」の2種類があります。全負荷型であれば、普段とほぼ同じように家電製品を使用できますが、一度に多くの電力を使用すると、蓄電池の残量が早く減ってしまう点に注意が必要です。一方、特定負荷型は、あらかじめ停電時に使用したい家電製品を接続しておく必要があり、使用できる範囲は限られますが、より長い時間、電力を供給することができます。

さらに、太陽光発電システムと蓄電池を併用している場合、停電中でも日中に太陽光発電で発電した電力を蓄電池に充電できるため、より長期間にわたって電力を確保することが可能です。これにより、たとえ停電が長引いた場合でも、安心して生活を送ることができます。

メリット3: 太陽光発電の余剰電力を有効活用

太陽光発電システムを設置しているご家庭にとって、蓄電池は発電した電力を最大限に活用するための非常に有効な手段となります。日中に太陽光発電で発電した電力のうち、家庭内で消費しきれなかった余剰電力は、従来は電力会社に売電されていましたが、蓄電池を導入することで、この余剰電力を貯めておき、夜間や曇りの日など発電量が少ない時間帯に自家消費することができます。

特に、2019年11月から順次終了を迎えている固定価格買取制度(FIT)の期間満了後(卒FIT)は、余剰電力の買取価格が大幅に下落します。このような状況下では、余った電力を売るよりも、蓄電池に貯めて自家消費する方が、経済的なメリットが大きくなります。

蓄電池を活用することで、FIT期間終了後も、太陽光発電システムで発電した電力を無駄なく有効に活用し、電気代の削減に繋げることが可能になります。つまり、蓄電池は、卒FIT後の太陽光発電の価値を最大限に引き出すための重要な役割を果たすと言えるでしょう。

メリット4: 環境負荷の低減への貢献

家庭用蓄電池の導入は、電気代の節約や停電対策といった経済的・防災的なメリットだけでなく、環境負荷の低減にも貢献します。

太陽光発電システムと蓄電池を併用することで、日中に発電したクリーンなエネルギーを効率的に貯蔵し、必要な時に利用することができます。これにより、化石燃料を主な電源とする電力会社からの購入電力を減らすことができ、二酸化炭素(CO2)排出量の削減に繋がります。

特に、電力需要の多い昼間は、電力供給を安定させるために火力発電所の稼働率が高まり、CO2排出量が増加する傾向があります。蓄電池を導入し、夜間や太陽光発電の余剰電力を活用することで、昼間の電力購入量を減らし、電力需要のピークシフトに貢献することができます。

家庭で使用するエネルギーを、できる限り再生可能エネルギーで賄うことは、地球温暖化対策や持続可能な社会の実現に繋がる重要な取り組みです。蓄電池の導入は、個人レベルで環境負荷の低減に貢献できる、非常に有効な手段と言えるでしょう。

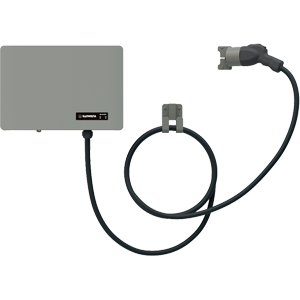

メリット5: 電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)との連携によるメリット

近年、普及が進んでいる電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)と住宅用蓄電池を連携させることで、さらに多くのメリットが生まれます。

V2H(Vehicle to Home)と呼ばれる充放電設備を設置することで、EVやPHEVに蓄えられた大容量の電力を家庭で使用することが可能になります。一般的な家庭用蓄電池と比較して、EVやPHEVのバッテリー容量は非常に大きいため、停電時などには、より長時間の電力供給が期待できます。

また、太陽光発電システムと連携させることで、日中に発電した余剰電力をV2Hを通じてEVやPHEVに充電することができます。これにより、ガソリン代や電気代を節約しながら、クリーンなエネルギーで自動車を走行させることが可能になります。

さらに、V2Hシステムは、EVやPHEVへの充電時間を短縮する効果も期待できます。家庭用のコンセントで充電するよりも短い時間で充電できるため、忙しい現代人にとって非常に便利な機能と言えるでしょう。

蓄電池の元を取れるか心配

蓄電池の導入を検討する上で、多くの方が気になるのが「本当に元が取れるのか」という点でしょう。蓄電池の費用対効果は、導入する目的やご家庭の電力消費量、電気料金プラン、太陽光発電システムの有無など、様々な要因によって大きく左右されます。

一般的に、蓄電池の導入費用を回収するためには、電気料金の削減効果や売電収入、そして政府や自治体の補助金などを考慮する必要があります。

近年は電気料金が高騰傾向にあり、FITによる買取価格は下落傾向にあるため、蓄電池を導入して自家消費を増やすことの経済的メリットは以前よりも大きくなっています。特に、FIT期間が終了したご家庭では、蓄電池の導入によって、売電収入が大幅に減少する代わりに、電気代の削減効果を期待することができます。

また、蓄電池の価値は、単に経済的なメリットだけではありません。停電時のバックアップ電源としての安心感や、エネルギーの自給自足による精神的な安定感、そして環境への貢献といった、数値化できない価値も存在します。

最終的に「元を取れるか」という判断は、ご自身の価値観やライフスタイルによって異なります。経済的なメリットだけでなく、これらの非経済的なメリットも考慮した上で、導入を検討することが大切です。

↓↓合わせて読みたい

蓄電池の寿命は何年?元は取れるの?長く使う為のポイントも解説!

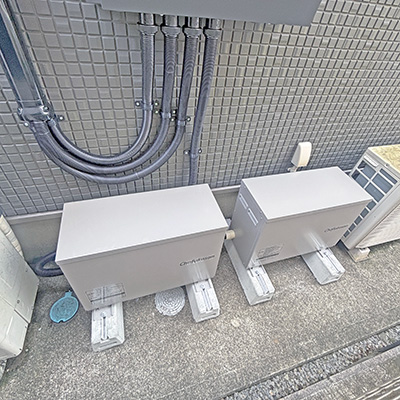

補助金を活用した蓄電池導入事例

ここでは補助金を活用して蓄電池を導入した施工事例の一部をご紹介致します。活用した補助金は「DR補助金」です。大幅に設置費用を削減できるので蓄電池の導入費用の改修時期も早くなります。

蓄電池を導入するなら電池バンクに相談!

この記事では、蓄電池の導入に迷う理由として考えられるデメリットと、それらをカバーするための解決策、そして蓄電池を設置するメリットについて詳しく解説してきました。

蓄電池のデメリットとしては、初期費用の高さ、充電できる回数に寿命があること、設置スペースが必要なこと、貯められる電気の量に上限があること、そして効率的に活用できない可能性があることなどが挙げられます。しかし、これらのデメリットに対しては、国の補助金制度の活用、適切な使用方法による寿命の延長、コンパクトなモデルや設置場所の工夫、ご家庭に合った容量の選択、そして運転モードの理解や専門家への相談といった解決策が存在します。

一方、蓄電池を設置するメリットは非常に大きく、電気料金の削減、停電時のバックアップ電源の確保、太陽光発電の余剰電力の有効活用、環境負荷の低減への貢献、そして電気自動車との連携による利便性の向上などが期待できます。

初期費用は決して安くはありませんが、国の補助金制度を利用することで負担を軽減できますし、長期的に見れば電気代の削減効果によって投資を回収できる可能性も十分にあります。また、経済的なメリットだけでなく、災害時の備えや環境への貢献といった、お金では買えない価値も得られます。

特に、太陽光発電システムを既に設置している方や、これから設置を検討している方、そしてFIT期間の終了を控えている方にとって、蓄電池はより一層その価値を発揮すると言えるでしょう。

蓄電池の導入は、ご家庭のエネルギーのあり方を大きく変える可能性を秘めています。この記事を参考に、蓄電池のメリットとデメリットをしっかりと理解した上で、ご自身のライフスタイルや将来設計に合わせて、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

もし、蓄電池の導入についてさらに詳しく知りたい、あるいはご自身の家に最適な蓄電池システムについて相談したいという方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。電池バンクの専門のアドバイザーが、お客様一人ひとりのニーズに合わせた最適なソリューションをご提案させていただきます。

記事監修:電池バンク編集部

その経験と知識を元に、

太陽光・蓄電池・V2H等のお役立ち情報を発信しています。

信頼と実績の電池バンク

電池バンクの強み①

お客様のご要望を的確に把握し、最適なシステムを提案

- 販売スタッフがお客様のご要望を丁寧にヒアリングし、ライフスタイルや予算に合わせたシステムを提案します。

専門アドバイザーが商品やシステムに関する専門知識に基づいて、お客様の不安や疑問を丁寧に解消します。また、お客様の将来的なライフプランなども考慮した、長期的な視点に立った提案を行います。

電池バンクの強み②

高品質な施工と安心のアフターフォロー

- 日々技術と知識をアップデート、高い工事スキルと美観にこだわり

電池バンクでは、国内で販売されている主要メーカーの施工IDを取得し工事に対応しています。電池バンクは国家資格保有・工事経験豊富な工事スタッフが多数在籍し、パートナー工事店においても詳細なヒアリングと審査、施工研修を行い連携しています。

写真は電池バンク工事スタッフ

電池バンクの強み③

新製品もいち早く取り扱い

- メーカー・商社と連携し、新商品をスピーディーにご提案

電池バンクは新製品が発表された場合、販売開始時期や商品知識をいち早く集めてお客様に説明できるように努めています。また、SMART ENERGYのEXPO等に積極的に参加し、お客様にとって少しでも良いご提案が出来るように情報収集や各社との連携を図っています。

電池バンクの強み④

安さと品質を追求

- 徹底したコスト削減に努めています

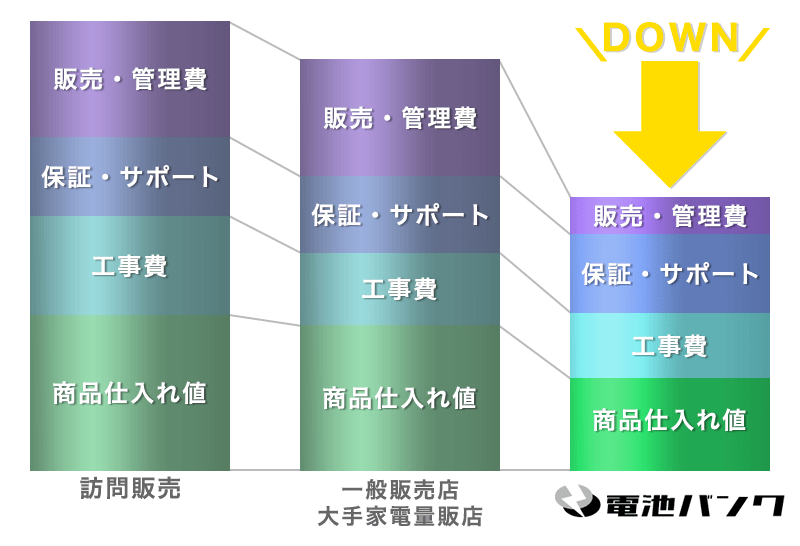

仕入れにおいては、長年の実績と信頼に基づくボリュームディスカウントの恩恵を最大限に享受。営業担当者を置かずウェブサイトからの集客に特化することで人件費を大幅に削減し、継続的な安定仕入れでコストを抑制しています。

日本全国対応(沖縄・離島含む)

補助金申請の実績

専門のアドバイザー

取り扱いメーカー多数

工事の知識も豊富

LINE・オンライン商談も可能!