【家族構成別】我が家に最適な蓄電池の容量は?

失敗しない選び方を専門家が解説

カテゴリ:太陽光発電・蓄電池

- 公開日:

蓄電池の導入を検討されている方からよくいただくのが「結局、我が家にはどれくらいの容量が必要でしょうか?」というご質問です。

実は、この容量選びこそが蓄電池導入の満足度を左右する大切なポイントです。

容量が大きすぎると初期費用が無駄になってしまい、逆に小さすぎると思っていたほど電気代の削減効果が得られないこともあります。

この記事では、そんな失敗を防ぐために、プロの視点からわかりやすくお伝えします。

家族構成や太陽光発電の有無、そして日々の暮らし方という3つの視点から、「どれくらいの容量がちょうどいいのか」を見極める方法を丁寧に解説します。

実際の設置事例や具体的なアドバイスも交えながらご紹介しますので、読み終える頃には「我が家にぴったりの容量」がきっと見えてくるはずです。

蓄電池の「容量」とは?知っておきたい基礎知識

蓄電池の容量選びを成功させるには、まず「容量」が何を意味し、ご家庭の電気とどう関係しているのか、その基本を押さえることが大切です。

蓄電池容量の単位「kWh」を分かりやすく解説

蓄電池の容量を表す単位は「kWh(キロワットアワー)」です。

これは、電気を貯めておいたり使ったりする「量」を表す単位だとシンプルに理解してください。

より具体的に言うと、「1kW(キロワット)の電気を1時間使い続けられる量」を意味します。私たちの暮らしに当てはめてみましょう。

例えば、消費電力の高いエアコンを1時間使うと、約0.5kWh程度の電気を消費します。一般的な冷蔵庫が1日で消費する電気は約1kWhほどです。

つまり、容量が9.8kWhの蓄電池があれば、その蓄電池の電気だけで冷蔵庫を約9日間動かせる計算になります(※あくまで理論上の単純計算です)。

容量の数字が大きいほど、たくさんの電気を貯めておける、と覚えておけば間違いありません。

実際に使える容量は表記の約60〜70%

カタログに「定格容量9.8kWh」と書かれていても、「実際に使える電気の量」である実効容量(使える電気の量)はこれよりも少なくなるという点に注意が必要です。

これは、蓄電池には「定格容量」と「実効容量」という2種類の容量があるためです。定格容量は理論上の最大値で、実効容量は実際に使える電気の量を示します。

なぜ差があるかというと、蓄電池を安全に長く使うため、満充電や完全放電を避けるように設計されているためです。さらに、災害時に備えるための設定も影響します。

多くの最新の家庭用蓄電池では、制御技術の向上により、実効容量が定格の約80〜90%に達する製品が増えています。

例えば、9.8kWhの蓄電池であれば、約7.8〜8.8kWhが目安となります。

しかし、この実効容量からさらに、停電に備えて「残量を20〜30%残す」設定を加えるため、実際に日常で充放電に使える量はさらに少なくなります。

この仕組みを知らずに導入すると、「思っていたより早く電気がなくなった」と感じる原因になるため、実効容量と残容量設定を考慮して容量を選ぶことが大切です。

一般家庭の1日の電気使用量はどれくらい?

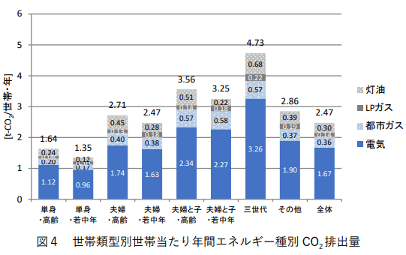

最適な容量を知るには、「ご家庭が1日にどれくらいの電気を使っているか」を把握するのが第一歩です。電気の使用量は人数が増えるほど、電気の使う量も増えるのが普通です。

環境省の統計(令和4年度)から計算すると、全国の4人家族は1日でおよそ14〜15kWhの電気を使う平均です。オール電化世帯も含めた数字になります。

そのため、一般的なご家庭の日常的な使用量は、4人家族なら約10〜12kWh、2人家族なら7〜8kWhくらいを目安にイメージしていただければ良いでしょう。

また、人数だけでなく、世帯のタイプも電気の使い方に影響します。

単身世帯は夫婦と子ども世帯の半分以下の電気しか使わないことが多く、高齢世帯は在宅時間が長いため、若い世帯よりも電気を多く使う傾向があります。

このように、家族構成やどんな世帯なのかが容量に大きく関わります。

太陽光発電の有無で必要な容量が変わる理由

【太陽光ありの場合】

日中に発電した電気を、まずご自宅で使い、余った分(余剰電力)を蓄電池に貯めます。

そして、発電しない夕方や夜の時間帯に、蓄電池に貯めた電気を使います。この場合の容量選びの基準は、「太陽光の余剰電力をどれだけムダなく活かしきりたいか」です。

そもそも太陽光パネルの容量が小さかったり、日中の電気使用量が多かったりして余剰電力が少ない場合は、大きな蓄電池を選んでも十分に満充電できず、初期費用が無駄になってしまう可能性があります。

【太陽光なしの場合】

主に、電気料金が安く設定されている特定の時間帯(深夜帯や朝方など)に電力会社から電気を購入して蓄電池に充電します。

そして、電気料金が高くなる日中や夕方にその電気を使うことで、電気代を削減します。

この場合の容量選びの基準は、「安い時間帯の電気を日中どれだけ使いたいか」となります。

【太陽光発電あり】生活スタイル別 | 蓄電池最適容量

太陽光発電のあるご家庭では、日中どれくらい余った電気が出るかが、蓄電池の容量を決める大きなポイントです。

発電した電気をできるだけ自宅で使うことで、電気代の節約効果を高めることができます。

ここでは、日中の在宅時間やご家庭の人数・ライフスタイルに合わせた目安の容量と、その考え方をわかりやすくご紹介します。

日中不在が多い共働き家庭(3〜4人家族)

日中は家族全員が仕事や学校で不在のため、ご自宅で使用される電気は、冷蔵庫や待機電力など、わずかです。

そのため、太陽光で発電した電気のほとんどが余剰電力となり、蓄電池に貯めることができます。

例えば、太陽光発電の容量が4kW程度のご家庭で、1日平均6kWhを発電する場合、日中の消費が2〜3kWhであれば、3〜4kWhの余剰電力が生まれます。

この余剰分をしっかりと蓄電池に貯め、家族が帰宅する夕方以降の電力として使用することで、電力会社からの購入を大幅に減らせます。

推奨容量は、日中の余剰分と夜間の使用量をカバーできる、9.8〜10kWh程度が目安です。

災害時の安心も考えると、このくらいの容量があると安心感が増します。

日中在宅が多い家庭(リモートワーク・子育て世帯)

リモートワークや小さなお子様の育児などで、日中もエアコンやパソコン、調理家電などの電気使用量が多いご家庭です。

この場合、太陽光で発電した電気は、リアルタイムで自家消費される分が多くなります。つまり、蓄電池に回せる余剰電力は比較的少なめになる傾向があります。

そのため、日中の余剰分をすべて貯める大容量モデルを選ぶよりも、夜間や早朝の「発電しない時間帯」の使用分をカバーできる容量を選ぶことが、コストパフォーマンスに優れます。

推奨容量は、夜間の使用に焦点を絞った6〜8kWh程度が目安です。まずこの容量で導入し、費用を抑えつつ節電効果を実感する選び方もあります。

オール電化住宅の場合

エコキュートやIHクッキングヒーターを使用するオール電化住宅は、電気の使用量が一般的な家庭に比べて多いことが特徴です。

特に電力消費量が多いご家庭では、1日あたり9kWh〜16kWhほどの電力を消費することもあり、太陽光の余剰電力を最大限に活用し、夜間の消費量をしっかり賄うためにも、できる限り大容量(9kWh以上)のものを選ぶことが多いです。

また、容量選びと並行して注意したいのが「200V対応」です。

ご家庭の大きな電力を使う機器、特にIHクッキングヒーター、エアコン、エコキュートなどの主要な家電を、停電時にも使いたい場合、蓄電池システムが200Vに対応している必要があります。

ただし、エコキュートについては、夜間に停電が起きた際、自動的な沸き上げによって蓄電池の電力を使い切ってしまうケースが報告されています。

そのため、私たち電池バンクでは、お客様にこの事例をご説明し、停電時の負荷先から外すかどうかを確認させていただいています。

容量だけでなく、この「200V対応」と機器ごとの運用判断も、オール電化住宅での蓄電池選びの重要なポイントとなります。

少人数世帯(1〜2人暮らし)

電気の使用量が少ない単身や夫婦二人の少人数世帯では、必要な蓄電池の容量も小さくて済みます。

日々の電気使用量が少ないため、太陽光発電による余剰電力も少量で十分賄えることが多く、大きな容量を選んでしまうと、初期費用が回収しにくくなる可能性があります。

推奨容量は、日々の余剰分を貯めて夜間に使い切ることができ、かつ初期費用を抑えられる5〜6kWh程度がおすすめです。

このサイズでも、災害時には冷蔵庫や照明、スマホの充電など、最低限必要なバックアップ機能をしっかりと確保できます。

将来的な家族構成の変化も視野に入れつつ、コストバランスを重視しましょう。

発電量と蓄電容量のバランスが重要

太陽光発電があるご家庭にとって、蓄電池の容量は、パネルの発電容量とのバランスが非常に重要です。

例えば、太陽光パネルの容量が4kW程度のシステムであれば、6〜8kWh程度の蓄電池が、余剰電力を効果的に活用できる目安となります。

もしも、発電量に対して蓄電池の容量が小さすぎると、せっかくの余剰電力を貯めきれず、売電するか、無駄になってしまう可能性があります。

逆に、容量が大きすぎると、そもそも満充電に達せず、高額な初期費用が無駄になってしまいます。

ご自宅の太陽光パネルの発電能力と、日々の電気使用量のバランスを専門家に診断してもらうことが、最適な容量選びの基本です。

【太陽光発電なし】深夜電力活用型の蓄電池容量選び

ご自宅に太陽光発電システムがない場合、蓄電池は「電力会社から買う電気をいかに安く、効率よく使うか」という目的で活躍します。

かつての「深夜電力プラン」だけでなく、現在の「時間帯別料金プラン」など、電気代が安く設定されている特定の時間帯の電力を活用する運用が基本となります。

太陽光がある場合とは全く異なる基準で容量を選ぶ必要があります。

安い時間帯の電力プランを活用する仕組み

太陽光発電がない場合、蓄電池の主な役割は「ピークシフト」です。

これは、現在も新規受付されている時間帯別料金プランなどを活用し、電気料金が安く設定されている特定の時間帯(多くは夜間や深夜、あるいは早朝)に蓄電池へ電気を充電する仕組みです。

そして、料金が高くなる日中や夕方の時間帯にその貯めた電気を放電して使うことで、高額な電気購入量を大幅に減らし、電気代を削減できます。

特に、電気の使用量が非常に多いオール電化住宅とは相性が良いのです。

なぜなら、オール電化向けのプランは、エコキュートなど深夜に稼働する機器がある前提で、料金の安い時間帯が設定されています。

その最も安い電力で蓄電池も充電できるため、家全体の電気を最適化し、高い削減効果を発揮します。この運用を最大限に生かす容量を選ぶことが、経済効果を高める鍵となります。

生活スタイル別の推奨容量

日中在宅が多い世帯(リモートワークなど)

日中不在の世帯(共働きなど)

オール電化世帯

エコキュートなどの大きな電力消費を考慮すると、日中の使用分に加えて深夜の安い電気も効率的に使える、12kWh以上の容量が選択肢になります。

単身・少人数世帯

太陽光なしの場合の注意点

太陽光発電がないご家庭が蓄電池を検討されるとき、「何のために導入するのか」という目的を、ぜひ明確にしてみてください。

蓄電池単体で電気代を削減する効果は、太陽光発電と組み合わせたケースと比べると、どうしても控えめになってしまうのが正直なところです。

蓄電池が削減できるのは、あくまで「夜の安い電気を貯めて、昼間の高い電気の代わりに使うことによる差額分」が主となるからです。

そのため、経済性だけを重視すると、思ったより投資の回収に時間がかかることもあります。

太陽光がない場合は、「どれくらいおトクになるか」より、停電時に最低限の電気を確保できることを重視して選ぶと安心です。

蓄電池単体でも、災害時のバックアップとしての価値は十分にあります。

将来的に太陽光の導入も考えている場合は、両方に対応できる機種を選ぶなど、電力プランと合わせて検討すると、無駄なく使えます。

災害対策として必要な蓄電池容量は?

蓄電池を導入する最大の理由の一つが、地震や台風などによる停電への備えです。

電気代の削減効果を重視する経済的な観点とは別に、万が一のときに「どれだけの安心を確保したいか」という視点で容量を考えることが大切です。

災害対策に必要な容量は、「何日間、何を動かしたいか」によって決まります。

災害対策で押さえておきたい蓄電池容量の目安

停電時に必要な容量を考える基準は、「最低限の生活を何日間維持したいか」そして「

どの家電製品を動かしたいか」の2点です。

一般的に、災害による停電は数時間から数日間に及ぶことが多いため、最低でも2日間の電力消費量を賄える容量を確保するのが安心の目安とされています。

停電時に使用する家電をリストアップし、それぞれの消費電力と使用時間を把握することで、必要な容量を具体的に計算できます。

例えば、冷蔵庫や照明、スマートフォンの充電など、生命維持に関わる最低限の機器だけであれば、必要な容量は比較的小さくて済みます。

逆に、生活の質を維持するために多くの家電を動かしたい場合は、より大きな容量が必要です。

停電時に動かす家電の例と必要な電力量

災害対策で容量を考える際、まず知っていただきたいのは、「最低限の命を守るための電力は、実はごくわずか」だという点です。

最低限の機器(冷蔵庫、照明、充電)の消費電力を元に2日間使用した場合、約2.4kWhの電力が必要です。

しかし、市場で10kWh前後の大容量蓄電池が多く選ばれているのは、経済的なメリットに加え、停電時にも「普段通りに近い、実用的な安心」を確保したいからです。

ご家庭で実用的な生活を維持するために、2日間でどれだけの電力量が必要になるかを見てみましょう。

| 家電製品 | 1時間あたりの 消費量目安 | 2日間の使用時間 | 2日間の 総消費量目安 |

| 冷蔵庫 | 33 Wh | 48時間 (常時) | 1.6 kWh |

| 照明 (リビング) | 44 Wh | 16〜20時間 (8〜10h/日) | 0.7〜0.9 kWh |

| スマートフォン充電 | 5〜10 Wh/回 | 2〜4回 (1回1〜2h) | 0.02〜0.04 kWh |

| エアコン | 0.5 kWh (500 Wh) | 16〜24時間 (8〜12h/日) | 16〜24 kWh |

| IHクッキング ヒーター | 1.7 kWh (1,700 Wh) | 40〜60分 (20〜30分/日) | 1.1〜1.7 kWh |

このように、冷暖房や調理といった生活の質を保つための機器を使いたい場合、必要な電力は一気に跳ね上がります。

特にエアコンを2日間使用すると、これだけで16kWh以上が必要になるため、実用的な生活維持に必要な電力を考慮すると、必然的に大容量の蓄電池が選択肢の中心となるのです。

全負荷型と特定負荷型:バックアップ範囲の選択

災害対策を考える上で、蓄電池の「バックアップの範囲」を決めることも、容量選びと同じくらい大切です。

ご自宅のどこまで電気を届けたいかによって、「全負荷型」と「特定負荷型」のどちらのシステムを選ぶかが決まります。

- 特定負荷型

停電時に電気を使いたいコンセントや照明を数カ所だけ選び、その回路だけに蓄電池から電気を送る方式です。

本当に必要なものに絞るため、容量に無駄がなく、初期費用を抑えながら最低限の安心を確保しやすいのが大きなメリットです。 - 全負荷型

家全体(すべてのコンセント、照明)をまるごとバックアップする方式です。

災害時でも普段と変わらない生活を送りたいという方に適していますが、その分、必要な機器の容量も大きくなるため、導入費用は高くなります。

まずは、停電時に優先して動かしたい家電を選んでご予算と安心感のバランスが取れるよう、無理のない範囲で容量を決定することが大切です。

特に全負荷型を選ぶ際には、IHやエアコンなどの200V対応機器をどう使うかについても、事前にしっかりと確認しておきましょう。

蓄電池容量選びで失敗しないための5つのポイント

最適な蓄電池容量を選ぶことは、単に機器のスペックを決めるだけでなく、ご家庭の将来の電気代と安心感を決める大事な選択です。

ここまでに解説した基礎知識を踏まえ、実際に容量を選ぶ際に失敗しないための5つのポイントを具体的にご紹介します。

ポイント①:電気使用量の実態を把握する

最適な容量を選ぶ第一歩は、「ご家庭が普段どれだけ電気を使っているか」ということを把握することです。

蓄電池の選定をスムーズに進めるためにも、年間の電気料金の明細書を用意しておくといいでしょう。

明細書から年間の使用量の推移を読み取ることで、ご家庭の電気の使用パターンや傾向が分かります。

特に、夏場のエアコン使用や冬場の暖房、給湯などで電気の使用量が大きく変動する季節ごとの傾向を理解するために、最低1年分のデータがあると、最適な容量の選定に大きく役立ちます。

正確なデータに将来の見通しをプラスすれば、容量選びで失敗するリスクを減らせます。

ポイント②:太陽光パネルとのバランスを考える

太陽光発電を設置しているご家庭では、蓄電池の容量はパネルの発電量とのバランスがとても大切です。

日中に発電した電気のうち、家で使いきれずに余る余剰電力をどれだけ無駄なくためられるかを目安に容量を決めると、自家消費を最大化できます。

余剰をしっかりためられる容量を選ぶと、売電価格が高い時期が終わった後も、電気を有効活用できるので経済的にもメリットがあります。

ただし、余剰電力が少ない場合は、大容量を選んでも使い切れず、容量を持て余すことがあります。そのため、自家消費を重視する場合でも、「実際に余る電気の量に合わせた容量選び」がポイントです。

まだ太陽光パネルがないご家庭の場合は、将来的な導入を見据えて、両方に対応できる蓄電池を選ぶと安心です。

ポイント③:初期費用と回収期間のシミュレーション

蓄電池の容量が大きくなるほど、当然ながら初期費用も高くなります。そのため、初期費用と、そこから得られる電気代削減効果とのバランスを冷静に見極めることが大切です。

「容量が大きいほど安心」ですが、初期費用が高すぎると、その費用を削減効果で取り戻す投資回収期間が長くなってしまいます。

電池バンクでは、ご家庭の条件に合わせて容量ごとの費用回収の目安を試算できます。まずは気軽に確認してみましょう。

また、国や自治体から提供されている補助金制度を積極的に活用することで、初期費用の負担を大きく軽減することも可能です。

ポイント④:将来のライフスタイル変化を見越す

蓄電池は一度設置すると10年以上の長期間にわたって使用する設備です。そのため、導入時の状況だけでなく、5〜10年先を見据えた選択が欠かせません。

例えば、現在は小さなお子様がいて在宅時間が長くても、数年後にお子様が独立したり、ご自身が定年退職したりして生活パターンが変わることも。

反対に、親御様との同居や、リモートワークの継続・増加によって、日中の電気使用量が大幅に増える可能性も考えられます。

特に大きな電力を使う要素として、電気自動車(EV)の導入予定があるかどうかも重要です。

EVは蓄電池から充電することで経済効果を飛躍的に高められますが、その分、大容量の蓄電池が必要になります。

将来の家族構成の変化や大きな家電の導入の可能性を考慮して、余裕を持った容量を選ぶと後悔が少なくなります。

ポイント⑤:複数のメーカー・製品を比較検討

容量の数字だけで判断せず、複数のメーカーや製品を比較検討することも重要です。

同じ「10kWh」という容量でも、価格帯、充放電の性能(効率)、設置できる場所、設置に必要なスペースはメーカーによって大きく異なります。

また、災害時にどれだけ長く安心して使えるかを決める保証内容やサポート体制も、重要な比較ポイントです。

蓄電池は精密機器であり、長期の保証と充実したサポートがなければ、万が一の故障時に大きな負担となります。

設置実績が豊富で、信頼できるメーカーの製品を選ぶことで、導入後の安心感を大きく高めることができるでしょう。

まとめ:迷ったら専門家へ!蓄電池の最適な容量選びが安心への近道

この記事を通して、蓄電池の容量選びは「ご家庭のライフスタイル」と「災害時の安心感」のバランスで決まることをお伝えしました。

容量選びで失敗しないための基本は、次の3点です。

- 長期的な視点: 初期費用だけでなく、10年以上の使用を見据えて経済効果と安心感の両面で判断すること。

- 目的の明確化: 日常の電気代削減か、災害時の備えか、どちらに重きを置くかをはっきりさせること。

- データの活用: 太陽光発電量や、ご家庭の電気使用データ(明細書)を基に検討すること。

容量の判断は簡単ではなく、失敗が後悔につながることもあります。

電池バンクでは、お客様一人ひとりの暮らし方を丁寧にヒアリングし、「何年でどれくらいの経済効果が見込めるか」を具体的なデータでシミュレーションいたします。

最適な容量を選ぶことが、快適で安心な蓄電池生活への第一歩です。容量選びで迷われたら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

記事監修:電池バンク編集部

過去7千件を超える施工実績を有し、その経験と知識を元に、

太陽光・蓄電池・V2H等のお役立ち情報を発信しています。

信頼と実績の電池バンク

電池バンクの強み①

お客様のご要望を的確に把握し、最適なシステムを提案

- 販売スタッフがお客様のご要望を丁寧にヒアリングし、ライフスタイルや予算に合わせたシステムを提案します。

専門アドバイザーが商品やシステムに関する専門知識に基づいて、お客様の不安や疑問を丁寧に解消します。また、お客様の将来的なライフプランなども考慮した、長期的な視点に立った提案を行います。

電池バンクの強み②

高品質な施工と安心のアフターフォロー

- 日々技術と知識をアップデート、高い工事スキルと美観にこだわり

電池バンクでは、国内で販売されている主要メーカーの施工IDを取得し工事に対応しています。電池バンクは国家資格保有・工事経験豊富な工事スタッフが多数在籍し、パートナー工事店においても詳細なヒアリングと審査、施工研修を行い連携しています。

写真は電池バンク工事スタッフ

電池バンクの強み③

新製品もいち早く取り扱い

- メーカー・商社と連携し、新商品をスピーディーにご提案

電池バンクは新製品が発表された場合、販売開始時期や商品知識をいち早く集めてお客様に説明できるように努めています。また、SMART ENERGYのEXPO等に積極的に参加し、お客様にとって少しでも良いご提案が出来るように情報収集や各社との連携を図っています。

電池バンクの強み④

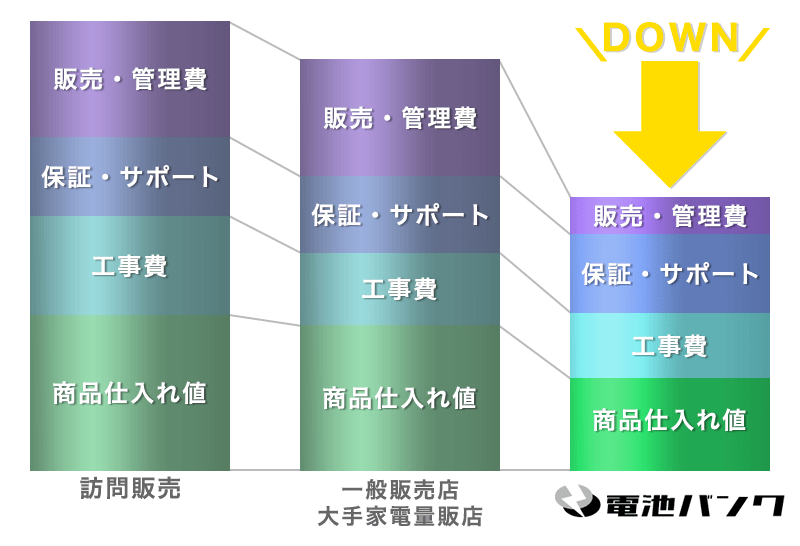

安さと品質を追求

- 徹底したコスト削減に努めています

仕入れにおいては、長年の実績と信頼に基づくボリュームディスカウントの恩恵を最大限に享受。営業担当者を置かずウェブサイトからの集客に特化することで人件費を大幅に削減し、継続的な安定仕入れでコストを抑制しています。

LINE・オンライン商談も可能!