「FIT制度」と「FIP制度」の違いを解説!

卒FIT後の売電方法と賢い選択肢

太陽光発電を取り巻く環境は、この十数年で大きく変わってきました。

かつては固定価格で安定して売電できる「FIT制度(固定価格買取制度)」が主流でしたが、2022年4月からは「FIP制度(フィード・イン・プレミアム制度)」が導入され、事業用発電を中心に少しずつ切り替えが進んでいます。

FIP制度は市場価格と連動する仕組みのため、従来のFITとは考え方が大きく異なります。2025年以降は、事業用オーナーにとって「FIP移行の判断」がますます重要になっていくでしょう。

この記事では「FITとFIPの違い」を整理しながら、事業用オーナーが知っておきたい移行判断のポイントを解説します。

FIT制度はこう変わった!2025年時点で押さえておきたい基本

太陽光発電の売電制度といえば「FIT」という名前を聞いたことがある方も多いでしょう。

実は、2022年4月から新たな売電制度「FIP制度」がスタートしました。これにより、事業者にとってFIT制度からの移行が現実味を帯びています。

ここではまず、FIT制度の基本から、その変化までを分かりやすく整理していきましょう。

再エネ普及を後押しした「FIT制度」の仕組みと役割

FIT制度とは、太陽光や風力といった再生可能エネルギーで発電した電気を、国が定めた一定期間・一定価格で電力会社が買い取る仕組みです。

この制度は、再エネの導入初期コストが高かった時代に、事業者が安心して発電に取り組めるよう、2012年7月に運用が始まりました。

国が買取価格を保証する一方で、その費用の一部は、私たちが普段支払う電気料金に上乗せされる「再エネ賦課金」でまかなわれています。

事業用太陽光発電は20年間、家庭用では10年間という固定価格での買取が約束され、多くの事業者や家庭が太陽光発電を導入するきっかけとなりました。

しかし、この契約期間が終わると、これまでのような高い価格での売電保証はなくなります。これが、いわゆる「卒FIT」と呼ばれるものです。

FIT制度の現状と今後の方向性

FIT制度はこれまで、再エネ普及を大きく後押ししてきました。ただ、その「固定価格での買い取り」を支えるのが電気料金に上乗せされる再エネ賦課金。

利用者全体で負担する仕組みのため、年々その金額が増え、国民負担の大きさが課題になっています。

そこで国は、再エネを市場の中で自立させる方向へ舵を切りました。具体的には、固定価格のFITから、市場価格に連動してプレミアムが上乗せされるFIP制度へと移行が進んでいます。

2025年以降は、FITの新規認定はさらに縮小され、事業用ではFIPが事実上の標準になると見込まれています。

事業者にとっても、FIPはただの「国の都合」ではありません。市場価格が高いときにはFITよりも収益が増える可能性があり、積極的にチャレンジすることで事業性を高められるチャンスがあります。

もちろん、価格下落リスクもあるため、安定か挑戦か──その選択がますます重要になる時代に入ってきたのです。

FIT制度は規模でどう違う?影響と今後の選択肢

FIT制度では、事業用・家庭用といった設置者の属性ではなく、発電設備の規模(出力)によって適用ルールが決まります。

- 10kW未満(主に家庭用)

買取期間は10年間。すでに多くの家庭では卒FITを迎えており、売電価格は10円前後に下落しています。そのため、余剰電力は蓄電池にためて自家消費する方がメリットを得やすい状況です。 - 10kW以上50kW未満(小規模事業用)

買取期間は20年間。まだFIT期間中の設備も多くありますが、今後は順次卒FITを迎えるため、「売電を続けるか」「自家消費へシフトするか」を検討する時期に入ってきます。 - 50kW以上(大規模事業用)

買取期間は同じく20年間ですが、規模によってはFITではなくFIP制度の対象となる場合があります。FIPでは市場価格と連動した収益構造になるため、従来のような安定収益ではなく、市場の動きを踏まえた運用戦略が必要です。

このように、FIT制度による「安定的に売れる時代」から、卒FITやFIP移行を見据えた「自分で戦略を考える時代」へと変わりつつあります。

FIP(フィードインプレミアム)制度とは?事業用太陽光の新しい売電スタイル

事業用太陽光の新しい売電の仕組みとして注目されるFIP制度。

市場連動型の価格設定やプレミアムの仕組みなど、導入することでどんな運用の工夫や収益のチャンスがあるのかを、わかりやすく解説します。

FIP制度の基本構造

FIP制度は、事業用太陽光などの再生可能エネルギーで作った電気を、市場価格に応じて売りつつ、一定の上乗せ「プレミアム」を受け取れる仕組みです。

市場価格はその日の電力需給で変動しますが、プレミアムが加わることで、事業者は安定収益を確保しながら、市場の動きに応じた価格変動にも対応できます。

プレミアムの原資は、電力消費者が負担する再エネ賦課金で賄われ、経産省が制度設計や価格基準を監督します。

固定価格のFIT制度と異なり、市場の動きに応じた収益の工夫が可能で、発電者にはリスクとチャンスの両方が生まれるのが特徴です。

FIP制度の対象となる発電設備と要件

FIP制度は、主に1000kW以上の大規模な発電設備が対象となります。これは、太陽光をはじめとする再生可能エネルギーを国の主力電源にするため、事業者に市場での競争力を高めてもらう狙いがあります。

一方で、50kW以上1000kW未満の設備は、事業者の判断でFIT制度とFIP制度のどちらかを選べます。規模や事業計画に合わせて最適な選択ができるのは、柔軟性が高く事業者にとって大きなメリットです。

いずれの場合も、事業を始めるには、「再生可能エネルギー発電事業計画の認定」を受ける必要があります。

これは、発電設備の仕様や事業計画全体が国の定める基準を満たしているか確認するための重要な手続きです。

FIT制度からFIP制度への移行は、単なる制度変更ではなく、自ら市場を意識して事業を運営していくことが求められます。

適切な計画を立て、スムーズな手続きを行うことが、成功への第一歩となるでしょう。

なぜFIP制度が導入されたのか?政策背景を解説

2012年に始まったFIT制度は、再エネの普及を一気に加速させる大きな役割を果たしました。

しかしその裏で、電気料金に上乗せされる「再エネ賦課金」の増大や、市場価格と切り離された固定買取による非効率さといった課題が浮き彫りになりました。

このままでは、

再エネを主力電源にしていく上で国民負担が重くなり、電力市場全体の健全な競争の妨げになってしまう可能性があります。そこで導入されたのがFIP制度です。

FIPは、市場価格に連動して収益が決まる仕組みを取り入れることで、発電事業者が電力市場を意識した運営を行うよう促しています。

これにより、再エネを他の電源と同じ土俵で競争できる「自立した電源」として育てていく狙いがあります。

さらに、欧州など国際的にも市場連動型の制度が主流となっており、日本も世界の流れに合わせて制度を整備した形です。

つまりFIP制度は、

国民負担を抑えつつ、電力市場の活性化と再エネの持続的な拡大を両立させるための大きな転換点といえるのです。

事業用太陽光オーナー必見!FIP制度と収益のしくみ

2022年4月に始まったFIP制度は、事業用太陽光の運用方法に新たな選択肢をもたらしました。

従来のFIT制度のように固定価格で売電するのではなく、電力市場の価格に応じて収益が変動します。

「市場価格に連動するって、具体的にどう収益が決まるの?」と悩む事業者も少なくありません。

この章では、FIP制度の収益構造を、実務に即した形でわかりやすく整理して解説します。

FIP制度の収益を理解して、事業戦略に活かそう

FIP制度の売電収入は、FIT制度とは少し仕組みが異なり、「市場収入」と「プレミアム価格」の2つの要素から成り立っています。

事業用太陽光の運用では、この違いを押さえることが重要です。

- 市場収入

発電した電気を電力市場(JEPX)で販売して得る基本の収益です。日々の需給バランスで価格が変動するため、

売電タイミングや発電量の管理が収益に影響します。 - プレミアム価格

国が上乗せしてくれる収益で、FIP価格(基準価格)から市場収入の目安となる参照価格を引いた額が対象です。

例えば、FIP価格が10円/kWhでその月の参照価格が8円/kWhなら、差額の2円がプレミアムとして上乗せされます。この仕組みにより、市場価格が低い月でも収益の安定が期待できます。

なお、発電計画と実際の発電量に差が出た場合には、バランシングコストという調整費用が発生します(2025年度は1kWhあたり約1円)。

事業者は、発電計画と運用状況を意識しながら管理することが、収益最大化のポイントです。

FIP制度のプレミアム交付の流れ(4ステップで理解)

FIP制度では、売電収入の一部である「プレミアム」が毎月市場価格に応じて決まります。企業担当者としては、この流れを把握しておくと収益管理がしやすくなります。

- 当月の市場価格を確認

卸電力市場(JEPX)での当月の市場価格を基に、参照価格が決まります。これが、どれくらいの収入が得られるかを判断する目安になります。 - プレミアム単価の算定

FIP価格(基準価格)から参照価格を差し引いて、当月のプレミアム単価を計算します。これが、固定価格部分として収益に上乗せされます。 - 調整後のプレミアム単価の確定

算出された単価に細かな調整を加え、最終的な交付単価を確定します。 - プレミアム交付額の計算と支払い

確定した単価に、実際に供給した電力量をかけて、月ごとのプレミアム交付額が決定し、事業者に支払われます。

このように、FIP制度では毎月市場価格が反映されるため、収益を管理するには市場動向の把握が欠かせません。

また、バランシングコストや非化石価値(=再エネ由来であることを証明する環境価値)の扱いも別途考慮する必要があります。

【比較解説】FIT制度とFIP制度の違いをわかりやすく整理

FIT制度は、再生可能エネルギーの普及を大きく後押ししてきた仕組みです。一方、FIP制度は市場との連動を取り入れた新しい制度として、2022年から導入が始まりました。

どちらも再エネ発電を支える制度ですが、「価格の決まり方」「売電の仕組み」「事業者に求められる対応」には大きな違いがあります。

特に、FIP制度への移行を検討する際、まず確認すべきはご自身の設備の規模です。

1000kW以上の大規模設備はFIP制度が必須で、50kW以上1000kW未満の設備はFITとFIPのいずれかを選択できます。

設備規模によって選択肢が異なるため、事業者にとって重要な判断ポイントとなります。

価格の決まり方:FITとFIPの収益モデル

FIT制度では、発電した電気の売電価格が契約時に固定されているのが特徴です。

事業用太陽光では通常20年間、契約時に決められた価格で安定して売電できるため、収益予測を立てやすく、銀行からの融資や投資判断もしやすいメリットがあります。

たとえば、20年間の売電単価が15円/kWhであれば、市場の価格変動に関わらず安定した収入が見込めます。

一方、FIP制度では、売電価格は市場価格と国が定める一定の上乗せ分「プレミアム」で決まります。

市場価格はその日の電力需給によって日々変動するため、収益も変動します。プレミアムがあることで、発電者は市場価格の上下に左右されつつも、ある程度の安定収益を確保できます。

この違いにより、FITは「価格の安定性」が強みですが、FIPは「市場価格に応じた収益の伸びしろ」が特徴です。

需要が高く市場価格が上昇した日には、収益がFITよりも大きくなる可能性があります。

その反面、市場価格が低迷すると収益も下がるため、事業者には価格変動のリスクを意識した運用が求められます。

これらの違いをまとめると、以下のようになります。

| 比較項目 | FIT制度 | FIP制度 |

| 収益性 | 安定しているが、市場価格が高騰しても増えない | 市場価格に連動し、タイミング次第で収益を伸ばせる |

| 安定性 | 高い(固定価格で予測可能) | 市場動向に左右される |

| 自由度 | 低い(売電先は固定) | 高い(売電先や販売タイミングを自ら選べる) |

| リスク | 低い(価格変動なし) | 高い(市場価格が下がると収入も減少) |

| 向き・不向き | 安定志向で運用をシンプルにしたい事業者向き | 積極的に運用して収益を追求したい事業者向き |

事業者の対応:売電先選択と運用の違い

FIP制度では、発電した電気の販売先を事業者自身で選べます。

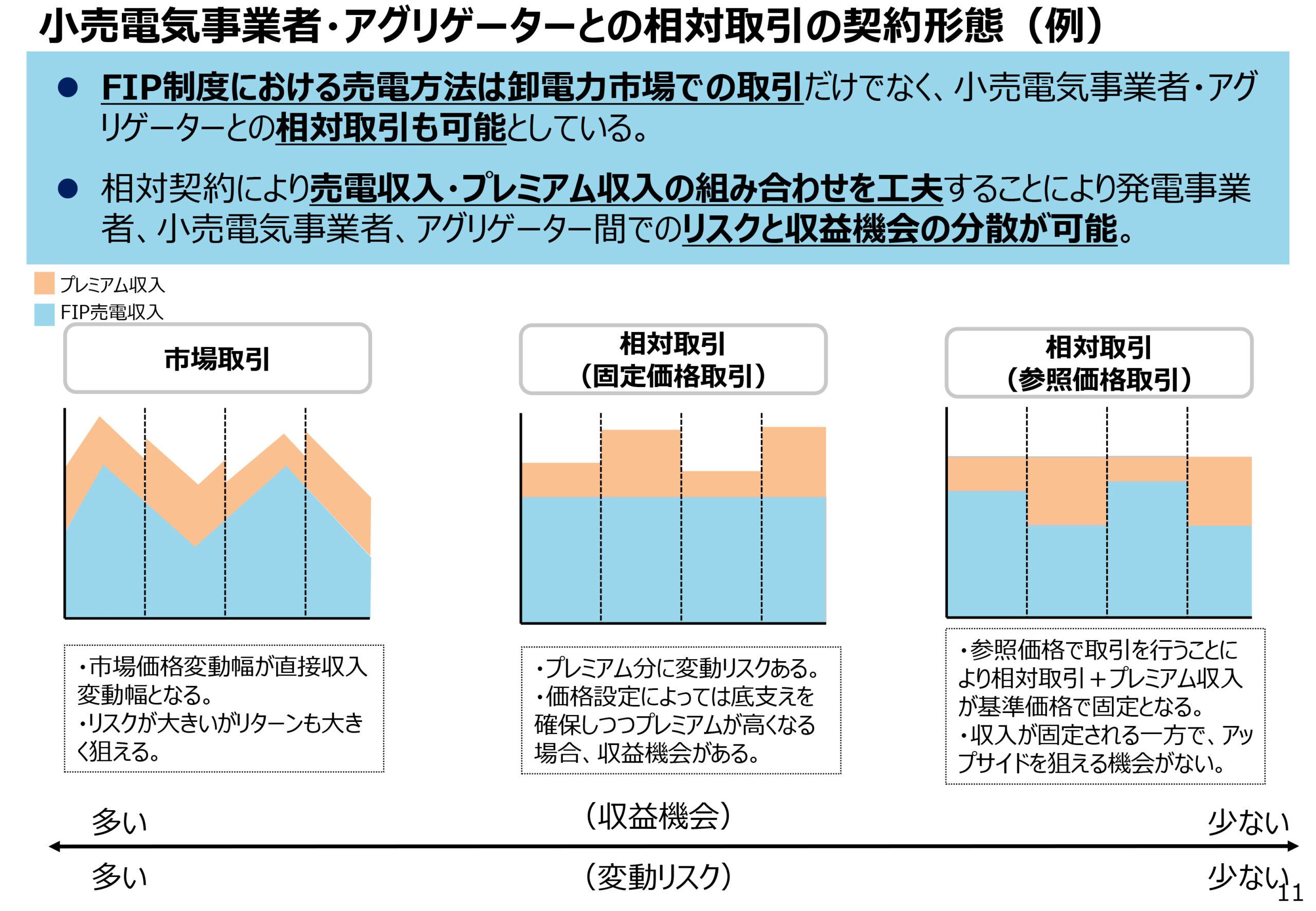

主な方法は、卸電力市場(JEPX)での売電、電力小売事業者との直接契約(相対取引)、そして中小事業者向けにアグリゲーターを通して販売する方法です。

ここでいうアグリゲーターとは、複数の太陽光発電事業者の電力をまとめ、市場での売電や需給調整を代行してくれる事業者のこと。

小規模な事業者でも、専門知識がなくても安心して運用できます。FIP制度では販売先の自由度が高く、工夫次第で収益を伸ばせるチャンスがあります。

一方で、市場価格の変動に応じた運用を考える必要があるため、アグリゲーターなどの専門パートナーと連携することが成功のカギとなります。

参考資料:「FIP制度について」資源エネルギー庁

FIP移行で知っておきたい、よくある質問

制度に関するよくある質問

Q1.FIP制度は、FIT制度と比べて何が一番違うのですか?

A1.収益の決まり方が一番の違いです。FITが固定価格で安定しているのに対し、FIPは市場価格に連動するため、価格変動のリスクと収益を伸ばせるチャンスの両方があります。

Q2.どのくらいの規模の設備がFIP制度の対象になりますか?

A2.2022年4月以降に新規認定を受ける1000kW以上の設備は原則FIP対象です。50kW以上1000kW未満の設備は、事業者の判断でFITかFIPかを選択できます。

FIP制度への移行を検討する際の疑問に答える質問

Q3.FIT制度の認定を受けている設備でも、FIPに移行できますか?

A3.はい、可能です。ただし、経済産業省への事業計画変更の申請、契約の見直し、市場連動運用に対応するためのシステム改修など、複数の手続きが必要です。

Q4.FIP制度への移行には、どのような費用や投資が必要ですか?

A4.FIP制度への移行には、主に既存設備のシステム改修費がかかります。

これは、市場価格に応じた発電量の最適化や、リアルタイムでのデータ遠隔監視に対応するために必要となるものです。

加えて、市場価格の変動リスクを抑えたり、収益を最大化したりするために、蓄電池の導入や専門家へのコンサルティングも有効な投資となります。

これらの費用は、発電所の規模や既存システムの状況によって大きく異なります。詳細な見積もりや、ご自身の事業に合わせた最適な投資計画については、FIP制度の移行を専門に扱う業者への相談をおすすめします。

そうした相談窓口では、個別の状況に応じた具体的なアドバイスが得られます。

よくあるつまずきポイントと対策

- 接続検討に時間がかかる

系統に余裕がない地域では、電力会社の審査や協議に数か月〜1年近くかかることがあります。予定より工期が延びる大きな要因です。

- 対策: 早めに接続検討を申し込み、電力会社の系統空き容量マップを確認して候補地を選定します。複数の候補地を比較し、専門業者にスケジュールの見積もりを依頼します。

系統空き容量マップはこちら:電力広域的運営推進機関|一般送配電事業者の出力制御見通しマッピング情報リンク集

- 認定申請の内容不備

土地の利用計画や設備仕様に不備があると、経産省から差し戻され、再申請で数週間〜数か月ロスすることもあります。

- 対策: 申請前に最新の経産省ガイドラインやチェックリストを参照しましょう。経験豊富な代行業者に書類を確認してもらうのも安心です。

- 近隣住民への説明不足

説明会を省いたり、十分な情報提供をしなかった場合、工事着工後にトラブルになりやすいです。事業計画認定の「地域活用要件」にも関わるので注意が必要です。

- 対策: 事業計画の概要や安全対策をまとめた資料を用意し、着工前に説明会を開催します。地域住民の懸念に対応し、信頼関係を築きます。

- 運転開始のスケジュール管理不足

設備が完成しても、試運転・契約締結が遅れて売電開始が後ろ倒しになるケースがあります。結果的に売電収入のスタートが遅れてしまうことに。

- 対策: 工事業者・電力会社・経産省とのやり取りを早めに調整し、必要書類や検査を事前に確認しておくことがポイントです。

まとめ:FITとFIP、これからの企業の選択肢

FITとFIP、それぞれに強みと注意点があります。

FITは固定価格で安定的に売電できる一方で、期間が限られており、電力需給や再エネ賦課金の負担といった課題もあります。

FIPは市場連動型で収益の幅が広がる可能性がある反面、リスク管理や体制づくりが欠かせません。

そのため、どちらを選ぶかは「発電規模」や「どこまでリスクを受け入れられるか」で変わってきます。

安定を重視するならFIT、挑戦や収益拡大を見据えるならFIP、といった整理がしやすいでしょう。

まずは国が公開している簡易シミュレーションツールや、自社の発電実績を使った試算から始めてみることをおすすめします。数字で比較することで、漠然とした不安が具体的な判断材料に変わります。

また、アグリゲーターといった専門家に相談することで、契約や運用の負担を軽減し、自社に合った最適な選択肢を見つけやすくなります。

制度は今後も段階的に変化していきます。最新情報を押さえながら、自社の事業にとって無理のない形で、次のステップを選んでいきましょう。

記事監修:電池バンク編集部

その経験と知識を元に、

太陽光・蓄電池・V2H等のお役立ち情報を発信しています。

信頼と実績の電池バンク

電池バンクの強み①

お客様のご要望を的確に把握し、最適なシステムを提案

- 販売スタッフがお客様のご要望を丁寧にヒアリングし、ライフスタイルや予算に合わせたシステムを提案します。

専門アドバイザーが商品やシステムに関する専門知識に基づいて、お客様の不安や疑問を丁寧に解消します。また、お客様の将来的なライフプランなども考慮した、長期的な視点に立った提案を行います。

電池バンクの強み②

高品質な施工と安心のアフターフォロー

- 日々技術と知識をアップデート、高い工事スキルと美観にこだわり

電池バンクでは、国内で販売されている主要メーカーの施工IDを取得し工事に対応しています。電池バンクは国家資格保有・工事経験豊富な工事スタッフが多数在籍し、パートナー工事店においても詳細なヒアリングと審査、施工研修を行い連携しています。

写真は電池バンク工事スタッフ

電池バンクの強み③

新製品もいち早く取り扱い

- メーカー・商社と連携し、新商品をスピーディーにご提案

電池バンクは新製品が発表された場合、販売開始時期や商品知識をいち早く集めてお客様に説明できるように努めています。また、SMART ENERGYのEXPO等に積極的に参加し、お客様にとって少しでも良いご提案が出来るように情報収集や各社との連携を図っています。

電池バンクの強み④

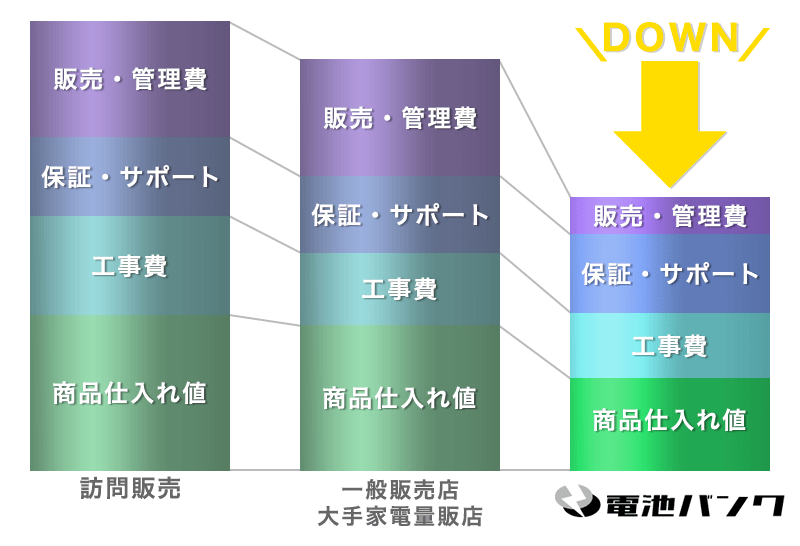

安さと品質を追求

- 徹底したコスト削減に努めています

仕入れにおいては、長年の実績と信頼に基づくボリュームディスカウントの恩恵を最大限に享受。営業担当者を置かずウェブサイトからの集客に特化することで人件費を大幅に削減し、継続的な安定仕入れでコストを抑制しています。