【2025年最新】N型太陽光モジュールの特徴とP型との違い

注目のTOPCon・バックコンタクトも解説

太陽光発電を調べ始めると、「N型」や「P型」といった専門用語を目にして、戸惑う方も多いのではないでしょうか。

発電量や耐久性に関わる大事な違いと言われても、実際にどう違うのか分かりづらいですよね。

いま、世界の主要メーカーは技術革新の波に乗り、従来のP型から高効率なN型モジュールへと急速にシフトしています。

これは、N型が持つ優れた発電性能や耐久性が、長期的な投資効果を高めるうえで注目されているためです。

この記事では、N型とP型の違い、そして発電効率を高める「TOPCon」や「バックコンタクト」など、最新のセル構造までわかりやすくご紹介します。

この記事を通して、太陽光モジュールの最新動向や、N型への移行が進む背景をしっかり理解できるようになります。

太陽光モジュールの「N型」「P型」とは?基礎知識を解説

N型太陽光モジュールは、単に「新しい技術」というだけでなく、従来のP型に比べてさまざまな面で優れた特性を持っています。

特に、発電量の最大化と長期的な安定性を求める住宅用太陽光発電において、そのメリットは非常に大きいものです。

ここでは、なぜ今N型が選ばれているのか、その具体的な理由を5つのポイントに分けて解説します。

これらの特長を理解することで、N型モジュールが長期的な投資としていかに優れているかが見えてくるはずです。

太陽光モジュールの仕組みをおさらい

太陽光モジュール(パネル)が電気を生み出す仕組みは、実はとてもシンプルです。

主原料はシリコンという半導体の板で、このシリコンに太陽の光が当たると、内部で電子が動き出し、電気が発生します。

この現象を「光起電力効果(こうきでんりょくこうか)」と呼びます。専門的な仕組みは少し複雑ですが、簡単に言えば「光のエネルギーを電気のエネルギーに変えている」わけです。

この光を効率よく受け止め、電子をスムーズに流すための技術が、太陽光モジュールの進化の鍵を握っています。

P型とN型の違いは「シリコンの種類」

太陽光モジュールが電気を生み出すシリコンの板には、電気の性質を変えるために、ごく微量の不純物が加えられています。

これが「P型(Positive)」と「N型(Negative)」を分ける、最も重要な違いです。

P型は、シリコンに「ホウ素(ボロン)」という元素を添加しており、電子が不足した状態(プラスの性質)を作り出しています。これまで主流だったタイプのパネルで、耐久性の面で課題がありました。

一方N型は、シリコンに「リン(フォスファラス)」を添加しており、電子が余った状態(マイナスの性質)を作り出します。

この余分な「自由電子」の動きを利用することで、電気の伝導が起こり、長寿命で高効率を実現しています。

少し難しそうに聞こえますが、要は材料の配合の違いにより、電気の流し方そのものが違うということです。

このわずかな材料の差が、後述する発電効率や耐久性に大きな差を生み出しているのです。

近年は、多くのメーカーがN型の開発・販売に注力しており、今後さらに市場に広まる可能性が高いでしょう。

なぜ今N型モジュールが主流になったのか

太陽光モジュールの歴史を振り返ると、かつてはP型が長く主流でした。その最大の理由は、製造コストの安さにあります。

P型は比較的シンプルな工程で製造できたため、市場に安価に供給され、世界的な普及を支えてきました。

しかし、2020年代に入ると状況が変わります。技術の進化によってN型モジュールの製造コストが下がり、P型との価格差が縮小したからです。

同時に、N型が持つ「高効率で劣化しにくい」という性能面での優位性が改めて注目されるきっかけとなりました。

住宅の屋根のような限られたスペースで、できるだけ多くの電気を作りたいというニーズが高まった結果、主要メーカー各社がN型技術に積極的に投資を始め、現在ではN型モジュールが市場の主流となりつつあります。

N型太陽光モジュールの5つのメリット

N型モジュールが高性能であることはご理解いただけたかと思いますが、一口に「N型」といっても、その中には複数の技術が存在します。

発電効率の向上は、シリコンを加工する「セル構造」の進化によって支えられてきました。

ここでは、ひと昔前の主流だった技術から、現在最も注目されている次世代技術まで、主要なセル構造を比較しながら分かりやすく解説します。

ご自宅の状況や予算に最適なパネルを選ぶための判断材料としてご覧ください。

発電効率が高く、より多くの電気を作れる

N型モジュールの最大の利点は、P型に比べて発電効率が優れている点です。

変換効率は、太陽光エネルギーをどれだけ電気エネルギーに変えられるかを示す数値で、N型はP型より一般的に1〜2%程度高いとされています。

例えば、同じ面積の屋根にパネルを設置する場合、変換効率が1%向上すると、年間発電量もそれに伴って増加します。

これは、屋根のスペースが限られているご家庭にとって大きなメリットです。

載せられるパネルの枚数が決まっている場合でも、高効率なN型を選べば、より多くの電気を自宅で作り、自家消費できるようになります。

限られた面積を有効活用し、電気代の削減効果や費用対効果を最大化したい方にとって、N型は最適な選択肢と言えるでしょう。

高温時の出力低下が少ない

日本の夏は猛暑日が続き、太陽光パネルの表面温度も非常に高くなります。実は、太陽光パネルは温度が上がると発電効率が落ちるという性質があります。

この温度による性能低下の度合いを「温度係数」と言いますが、N型モジュールはこの温度係数がP型よりも優れているため、暑さに強いのが特徴です。

具体的には、N型はP型よりも高温時の出力低下が小さく抑えられます。これは、気温が上昇する夏場でも、安定した発電量を維持できることを意味します。

日本の夏の厳しい気候条件でも最大限のパフォーマンスを発揮し、年間を通じた総発電量の確保に貢献してくれるため、特に夏場の発電量を重視したい方におすすめできます。

経年劣化が少なく長持ちする

太陽光パネルは、設置から時間が経つにつれて、徐々に性能が低下していきます。

これを「経年劣化」と呼びますが、N型モジュールはこの劣化のスピードがP型よりも遅いのが大きな強みです。

一般的なP型モジュールの年間劣化率が0.5%程度であるのに対し、N型モジュールは年0.25〜0.4%程度と低く抑えられます。

この差は、長期的に見ると非常に大きくなります。例えば、25年後にはP型と比べて数パーセント高い発電量を維持できるため、より長く安定した収益が期待できます。

太陽光発電は25年以上の長期投資ですから、この耐久性の高さは長期的な費用対効果に直結する重要な要素です。

光誘起劣化(LID)に強い

P型モジュールで以前から問題視されていた現象に、「LID(Light Induced Degradation:光誘起劣化)」があります。

これは、パネルを設置して太陽光にさらされ始めた初期の段階で、急激に発電性能が低下してしまう現象です。

この初期劣化はP型モジュール特有のもので、設置直後の発電量に影響を与えていました。

一方、N型モジュールでは、このLID現象がほとんど発生しません。これは、使用しているシリコンの材料が異なるためです。

この特性のおかげで、N型モジュールは設置直後から、カタログスペックに近い安定した発電性能を発揮します。

「せっかく設置したのに、すぐに性能が落ちるのでは?」といった初期の心配事がないという安心感は、導入する上で大きな魅力となるでしょう。

弱い光でも発電しやすい

晴天の真っ昼間だけでなく、曇りの日や、太陽が傾き始めた朝方や夕方といった弱い光の条件下でも、N型モジュールはP型に比べて優れた発電性能を発揮します。

これは、N型シリコンが持つ光を捉える能力の高さによるものです。

曇天時や日照条件が完璧ではない地域においても、N型モジュールはより多くの光を効率よく電気に変えることができます。

年間を通じたトータルの総発電量を押し上げる効果が期待できるため、たとえ日照時間が短くなりがちな冬場や、周辺の建物による日陰の影響を受けやすい設置場所でも、その力を発揮します。

これにより、設置場所の条件に左右されにくい安定した発電が可能になります。

最新の太陽光モジュールのセル構造を比較解説

N型モジュールが高性能であることはご理解いただけたかと思いますが、一口に「N型」といっても、その中には複数の技術が存在します。

発電効率の向上は、シリコンを加工する「セル構造」の進化によって支えられてきました。

ここでは、ひと昔前の主流だった技術から、現在最も注目されている次世代技術まで、主要なセル構造を比較しながら分かりやすく解説します。

各技術の特徴を順に見ていきましょう。

ひと昔前の主流「PERCセル」とは

PERC(パーク)セルは、2010年代に太陽光モジュールの効率を一気に高めた技術です。

それ以前の一般的なセルに比べ、シリコン層の裏面に特殊な反射層『パッシベーション層(不活性化層)』を設けているのが特徴です。

これにより、シリコン層を通り抜けてしまった光を反射させて再びシリコンに戻し、もう一度発電に利用することで、変換効率を向上させました。

PERC技術は、P型シリコンにもN型シリコンにも適用できる汎用性の高さから広く普及し、一時期はモジュール市場の主流となりました。

現在でも、製造コストと性能のバランスが良いため、一部のメーカーや製品で採用され続けています。

しかし、次世代のN型セルが登場したことで、効率の面では徐々にその座を譲りつつあります。

次世代技術「TOPConセル」の特徴

現在、特に注目され、市場の主流となりつつあるのが「TOPCon(トプコン)セル」です。

TOPConは「Tunnel Oxide Passivated Contact(トンネル酸化膜パッシベーションコンタクト)」の略称で、N型シリコンと組み合わせることで、発電効率を飛躍的に向上させた最新技術です。

この技術の核は、シリコンの裏面に非常に薄いトンネル酸化膜と多結晶シリコンの層を重ねて配置した構造にあります。

これにより、電子の流れをスムーズにしつつ、効率低下の原因となる電気的なロスを大幅に抑えることができます。

高い変換効率(製品によっては25%超)を実現しながら、比較的従来の製造ラインを活かしやすいため、主要メーカー各社がこぞって採用を進めています。

コストと高性能のバランスに優れており、現在最も普及が進んでいる次世代技術と言えます。

究極の効率「バックコンタクト型」とは

太陽光モジュールの技術には、「バックコンタクト型」と呼ばれる革新的な構造もあります。

これは、電気を取り出すための電極(グリッドライン)をセルの表面ではなく、全て裏面に配置した構造です。

セルの表面に電極がないため、太陽光を受ける面積が最大化され、その結果、変換効率も最高クラスに達します。

また、表面に金属の線が見えないため、パネルの見た目が美しく、屋根に設置した際のデザイン性に優れているのも大きな魅力です。

高い効率と美しい外観を両立できるため、マキシオンやパナソニックといったメーカーが採用しています。

シャープなどのメーカーは、さらにアモルファスシリコンの技術を組み合わせて、究極の効率を追求しています。

ただし、構造が複雑になる分、製造コストはTOPConなどの他のセル構造に比べて高めになる傾向があり、費用対効果を慎重に見極める必要があります。

各セル構造の性能とコストを比較

ここまで紹介したPERC、TOPCon、バックコンタクトの各セル構造は、それぞれに特徴があります。

- PERCは効率こそ標準的ですが、導入価格が比較的安価です。

- TOPConは、PERCよりも効率が1〜2%高く、コストも抑えられているため、現在のスタンダードとして最も適しています。

- バックコンタクトは、変換効率とデザイン性で最高クラスですが、その分価格も高めです。

どれが最適かは、お客様の設置条件や予算によって異なります。

例えば、屋根が狭い場合は高効率のバックコンタクトやTOPConが有利ですが、広い屋根であればコストを抑えたTOPConが経済的となります。

「高性能だからといって、すべてのケースで最適」とは限らず、それぞれの特徴を活かした選び方が重要になる、ということが言えます。

今後の技術トレンド

太陽光パネルの技術は、現在もなお急速に進化を続けています。

現在主流のTOPConセルは、コストと効率のバランスに優れ、変換効率は22~25%に達しています。

また、ヘテロ接合(HJT)技術も注目を集めています。これは、硬いシリコンと柔らかい薄いシリコンの膜を重ねることで、二重の発電層を作る技術です。

この工夫により、24~26%の高い効率と、夏の暑さでも発電量が落ちにくい強みを持っています。HJTは両面発電パネルとも相性が良く、今後の普及が期待されます。

さらに未来の技術として、「タンデム型セル」が注目されます。これは、異なる発電層を重ねて光を無駄なく利用する技術で、実験室では30%を超える効率が報告されています。

実用化には課題が残るものの、国が主導するプロジェクトでも2030年頃には市場投入が見込まれており、現在のモジュールを大きく超える高効率が期待されます。

このように、太陽光発電の技術は日々進化しています。最新の情報に触れることで、今後の選択肢や可能性を理解することができます。

N型太陽光モジュールを選ぶ際の注意点

高性能なN型モジュールが登場し、選択肢が増えた今だからこそ、「どのように選ぶか」が成功の鍵を握ります。

カタログスペックや価格だけに惑わされず、長期的な視点と信頼できるパートナーを見つけることが大切です。

ここでは、太陽光発電システムを導入する際に、後悔せずに長くメリットを活用するために、特に重要となる3つのチェックポイントを解説します。

このポイントを押さえることで、あなたの投資をより確実なものにできるでしょう。

初期費用はP型より高めな場合も

N型太陽光モジュールは、P型に比べて技術的に優れており、高効率・高耐久を実現している分、導入時の初期費用がP型よりもやや高くなる傾向があります。

特に、最高効率を誇るバックコンタクト型などのセル構造を選ぶと、価格差は大きくなります。

しかし、この価格差は技術の普及とともに縮小傾向にあり、TOPCon型のようにコストと性能のバランスが取れた製品も増えています。

重要なのは、初期費用の「安さ」だけで判断しないことです。

N型は高い発電量と低い経年劣化率により、25年という長期的な視点で見ると、自家消費による電気代削減効果や費用対効果がP型を上回る可能性があります。

P型には初期費用の安さや豊富な実績というメリットもあります。

目先の費用だけでなく、ご自身の予算や設置環境、そして長期的な視点を総合的に考慮に入れ、最適な選択肢を見極めることが重要です。

メーカーや製品によって性能差がある

一口に「N型モジュール」と言っても、すべての製品が同じ性能を持っているわけではありません。

前述の通り、N型の中にもTOPConやバックコンタクトなど様々なセル構造があり、採用する技術によって変換効率や温度特性、初期劣化率などは異なります。

例えば、N型であってもメーカーごとの製造技術によって、変換効率に1%ほどの差が出ることもあります。

さらに、モジュールそのものの性能だけでなく、製品保証や出力保証といったアフターサポートの内容もメーカーによってさまざまです。

カタログに書かれた数字だけで判断せず、メーカーの実績や信頼性、保証内容まで総合的に確認することが大切です。

信頼できる情報をもとに、納得のいく製品を選ぶことが、長く安心して使い続けるための第一歩になります。

設置環境に合わせた選択が必要

高性能なN型モジュールを選んだからといって、すべての設置環境で最適というわけではありません。

太陽光発電システムは、屋根の広さや向き、勾配、そして周囲の日照条件などによって発電量が大きく変わります。

たとえば、屋根が広く日当たりが良い場合は、コストと効率のバランスに優れたTOPCon型が有力な選択肢になります。

一方で、屋根面積が限られている場合や、外観デザインを重視する場合には、やや高価でも高効率でデザイン性に優れるバックコンタクト型が向いています。

N型モジュールの性能を最大限に発揮させるには、住まいの条件や予算、発電の目的を踏まえて、全体のバランスを見ながら選ぶことが大切です。

専門家による現地調査やシミュレーションを通して、自宅に合ったシステムを見極めることが、後悔のない導入につながります。

失敗しない!長期的にメリットを手にするための3つの行動

前章でご紹介したように、N型モジュールは性能や費用の差が長期的なメリットに影響します。

ここでは、導入を進めるときに押さえておきたい3つのポイントを見ていきましょう。

このポイントを意識することで、長く安心して太陽光発電を活用するための参考になります。

発電シミュレーションで安心して選ぶために

太陽光発電モジュールは、一度設置すると25年から30年ほど使い続ける長期利用の設備です。

そのため、導入時の費用だけでなく、どのくらいの電気がつくれるかをあらかじめイメージしておくことが大切です。

メーカーや施工販売店が行う「発電シミュレーション」では、地域の気象条件や屋根の方角・角度などをもとに、どのくらいの発電量が期待できるかを試算します。

N型モジュールは高効率で、長く使っても性能が落ちにくいという特長があります。こうした特徴がどの程度発電量に影響するのか、シミュレーションで目安として確認しておくと安心です。

数字はあくまで目安ですが、メーカーや仕様を比べる際の参考になります。

迷ったときは、専門スタッフがご自宅の環境に合った選び方を一緒に考えますので、お気軽に電池バンクまでご相談ください。

メーカー保証の内容をチェック

太陽光パネルは長期にわたって屋外で稼働するため、万が一のトラブルに備えた保証体制が非常に重要です。

チェックすべき保証は主に、「製品保証」と「出力保証」の2種類です。

製品保証は、パネルの破損や製造上の欠陥などに対する保証で、出力保証は、定められた期間内にパネルの発電性能が基準値を下回った場合に適用される保証です。

N型モジュールは性能と耐久性に優れているため、P型と比較して保証期間が長く、保証内容が手厚い傾向にあります。

メーカーによる25年保証などが一般的になってきましたが、一部の高性能なN型モジュールでは、さらに長い30年や40年の出力保証を提供しているケースもあります。

保証期間や適用される条件、万が一トラブルが起きた際のサポート体制まで細かく確認しましょう。

「安心して25年以上使い続けられるか」という視点で、メーカーの信頼性を見極めることが大切です。

信頼できる施工業者を選ぶ

どんなに高性能なN型パネルを選んだとしても、設置工事の品質が悪ければ、システムの性能は台無しになってしまいます。

雨漏りの原因になったり、発電効率が低下したりするリスクを避けるためにも、信頼できる施工業者選びが最も重要なポイントと言えます。

施工業者の選定にあたっては、太陽光発電の施工実績や保有している資格、そして設置後にトラブルが発生した際のサポート体制を確認しましょう。

太陽光発電システムは基本的にメンテナンスフリーで運用できますが、万が一の際にどこに相談できるかが大切です。

また、複数社から見積もりを取り、提案内容やシミュレーションの詳しさ、担当者の説明の分かりやすさを比較検討することも有効です。

私たち電池バンクは、お客様の状況に最適なモジュール選びから高品質な施工まで、トータルでサポートできるよう、専門知識と豊富な実績を積んでいます。

安心して長く使えるシステムのために、ぜひ専門家への相談を検討してみてください。

まとめ:N型太陽光モジュールで賢い選択を

この記事では、現在主流のN型モジュールが持つ「高効率」「高耐久」という特性と、P型との違いを解説しました。

N型技術の中でも、コストと性能のバランスに優れたTOPConや、最高効率を追求したバックコンタクト型など、選択肢はますます広がっています。

太陽光発電は、25年以上にわたりご家庭を支える長期的な設備投資です。

単に「N型だから良い」と決めつけるのではなく、ご自宅の屋根条件やご予算に合わせて、最適なセル構造やメーカー製品を比べてみることが大切です。

高性能なN型モジュールの力を最大限に活かし、長く安定した発電を続けるには、専門知識を持つプロの意見を参考にするのがおすすめです。

N型モジュールの導入について気になることがあれば、どうぞお気軽に電池バンクまでご相談ください。

記事監修:電池バンク編集部

その経験と知識を元に、

太陽光・蓄電池・V2H等のお役立ち情報を発信しています。

信頼と実績の電池バンク

電池バンクの強み①

お客様のご要望を的確に把握し、最適なシステムを提案

- 販売スタッフがお客様のご要望を丁寧にヒアリングし、ライフスタイルや予算に合わせたシステムを提案します。

専門アドバイザーが商品やシステムに関する専門知識に基づいて、お客様の不安や疑問を丁寧に解消します。また、お客様の将来的なライフプランなども考慮した、長期的な視点に立った提案を行います。

電池バンクの強み②

高品質な施工と安心のアフターフォロー

- 日々技術と知識をアップデート、高い工事スキルと美観にこだわり

電池バンクでは、国内で販売されている主要メーカーの施工IDを取得し工事に対応しています。電池バンクは国家資格保有・工事経験豊富な工事スタッフが多数在籍し、パートナー工事店においても詳細なヒアリングと審査、施工研修を行い連携しています。

写真は電池バンク工事スタッフ

電池バンクの強み③

新製品もいち早く取り扱い

- メーカー・商社と連携し、新商品をスピーディーにご提案

電池バンクは新製品が発表された場合、販売開始時期や商品知識をいち早く集めてお客様に説明できるように努めています。また、SMART ENERGYのEXPO等に積極的に参加し、お客様にとって少しでも良いご提案が出来るように情報収集や各社との連携を図っています。

電池バンクの強み④

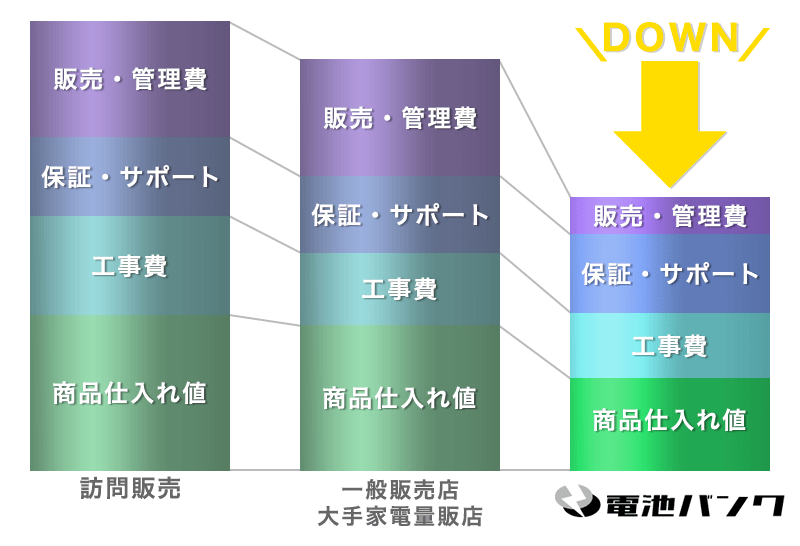

安さと品質を追求

- 徹底したコスト削減に努めています

仕入れにおいては、長年の実績と信頼に基づくボリュームディスカウントの恩恵を最大限に享受。営業担当者を置かずウェブサイトからの集客に特化することで人件費を大幅に削減し、継続的な安定仕入れでコストを抑制しています。